再開発が進行している東京都心には、狭い道路に接し老朽化した木造建物がまだ多く残され大災害時への備えが進んでいません。

再開発が進行している東京都心には、狭い道路に接し老朽化した木造建物がまだ多く残され大災害時への備えが進んでいません。 日本家主クラブは、解消への一つの選択肢として「安心」と「調和」をテーマに、小規模ヒノキ―ノ・ティンバーションへの建て替えを提案しています。

|

ティンバーション:木造住宅、木造ビルディング、木造マンション等木造建築物や施設で、新耐震・耐火基準で建てられた建物の総称 ヒノキーノ:国産ヒノキ、国産ヒノキ造り  現存する世界最古の木造建築物法隆寺  |

|

100年住宅 100年住宅  写真:兵庫県養父市森林組合提供 写真:兵庫県養父市森林組合提供 |

|

売り止め中=ローン事前審査中又は媒介委任中のものです。

詳細ページには、案内図・重要事項概要・公図写・実測図・土地登記簿謄本・平面図・建物仕様概要・運用収支試算書を掲載しております。

(令和7年6月20日現在)

640棟 5,608戸

今話題の不動産にまつわる話や、不動産の活用について家主クラブの目線で解説します。

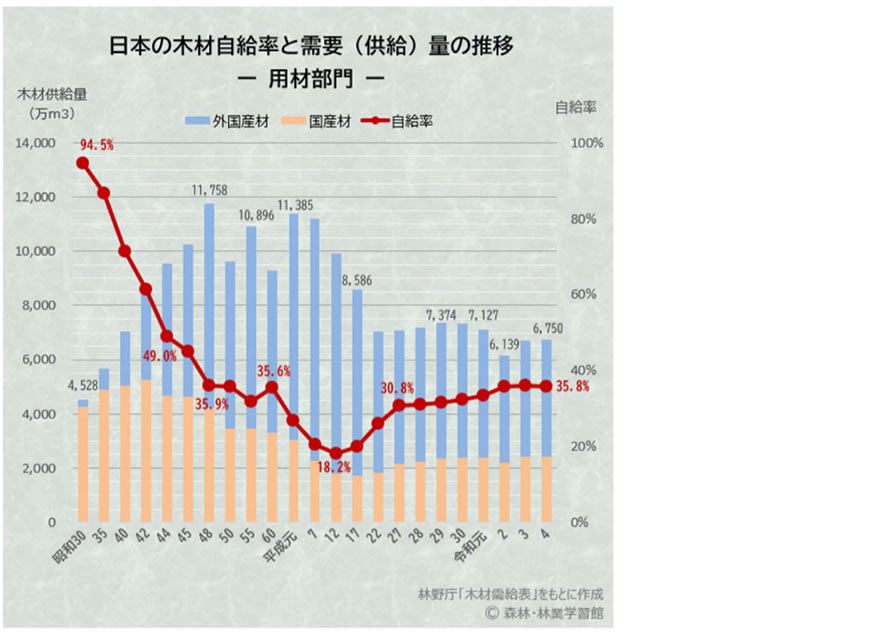

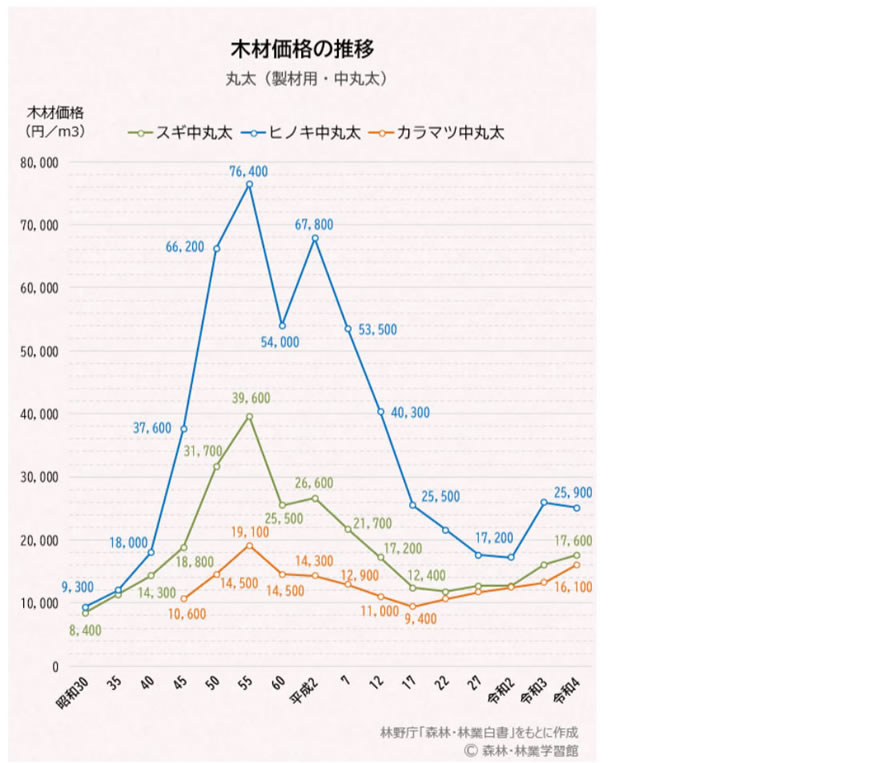

世界から注目される日本林業に…

令和7年6月8日

関税問題やお米に関する報道が多くなっています。

塩・砂糖の配給を受けながら一粒のお米を大切にし、舶来品に憧れながら“今の日本の夢” を見ながら生きてこられた方々が、悲しい時代の話をされるようになりました。

これからも“和の国”として、世界から愛される国であって欲しいからだと思います。

環境問題もますます深刻になっていますが、日本の林業が話題になることが少なくなって

きているように感じますので、森林‣林業学習館さんのページの一部等から下記の図表を取り上げさせていただきました。

一般財団法人 日本木材総合情報センターさん

続きはこちら>>