銀河バンク

新年を迎え謹んで皆様のご多幸をお祈り申し上げます

今年もご指導の程よろしくお願致します。

都心の年末年始は。開店している飲食店がほとんどなかったことや、タクシーの数が極端に少なかったこと等の変化がありました。

1月5日からは例年通りに戻っています。

外国の方が益々多くなっていますが、観光目的ではなさそうな方の割合が高くなっている印象です。

人口減少・労働力不足が現実化していることで、永住者への対応が問題となっていますが、このコラムでお伝えしているように、以前とは違い日本のマナーをかなり勉強されておられるように感じます。

「和」は、日本ではよく使われますが、外国では、翻訳が難しいようです。

「静」と「動」との調和を大切にしてきたことから、英語では、hamonyとか、Japaneseーstyleと訳されることもあります。

ソフトとハードのバランス・学習の在り方が問われる時代になっていますが、歴史や文化だけではなく、“和”の国日本が、世界から注目されていることが表面化する年になるのではないでしょうか。

街を歩いておられる方々を見ていると、80年前の貧乏国が、尊敬される国になってきているようで、平和な日本で暮らせることに感謝しております。

一方で、為替レートの関係・物価上昇を懸念する見方と、適正なインフレを期待される方が混在し、経済に関する方向判断はますます難しくい年になるようです。

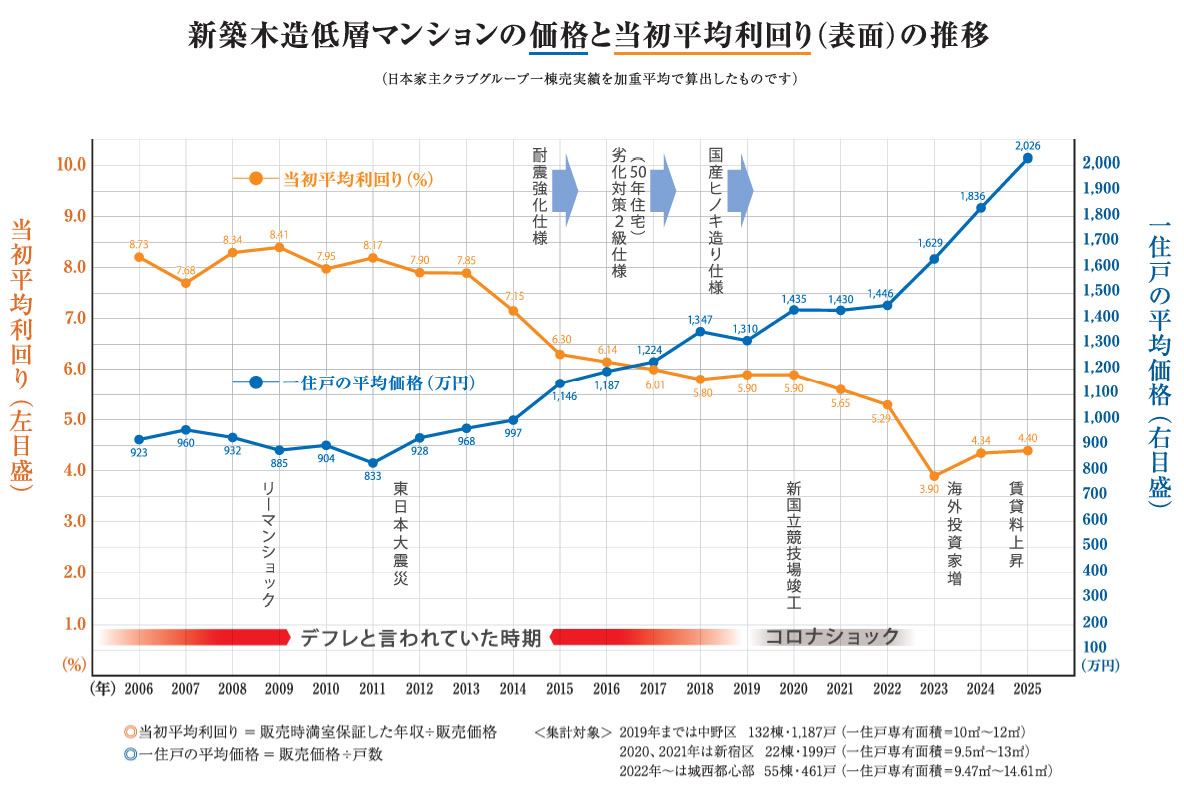

ここでは、運用期間によって違いますが、不動産所有のチェックポイントとして重要な維持コスト(初期費用、換金費用)や、キャピタルゲイン(又はロス)に影響する参考資料として、毎年お伝えしている下記グラフ(利回りと建築代のグラフ)をお示しします。

日本の長期資産デフレによって、世界との価格差が大きくなっていることに海外投資家が注目し、大都市を中心に量産できる高層マンションへの投資が急増しました。

現状は一服感のようですが、今後は規制強化を心配しての慎重派と、まだ世界と比較して格安と考える方とが混在していると思います。

不動産の仮想通貨決済の進行が予測されていますので、東京都心部の不動産価格は次のステップに進むとの見方に注目しています。

私たちは、デフレマインド解消によって需要バランスが大きく変化している都心部の土地価格がどこまで上昇するかに注目しています。

地球温暖化対策、日本の林業活性、地方再生の流れと、スラム化防止につながる都心部の住宅密集地の安心安全を柱として活動してまいります。

調和を大切にしてまいりますので、これからもご指導をよろしくお願いいたします。

森記念財団から発表される「世界の都市総合ランキング」は、経済、研究・開発、文化・交流、居住、環境、交通・アクセス指標で評価されるとのことですが、12月17日に発表された2025年ランキングでは、東京はロンドンに次ぐ2位になったようです。

経済は、10位以下ですが、居住は1位になったとのことです。

東京都心の土地供給不足と億ションが話題になっています。

フラット35の融資限度額が、現行8,000万円から、12,000万円に引上げられますが、需給バランス効果は限定的です。

まだ不透明ですが、返済期間 最長50年のローンが始まったようです。

木造も、劣化対策等級2級以上であれば50~60年の安心対応仕様ですから期待しています。

現在は、制限があるものの、不動産業界でも仮想通貨での決済が始まるのは時間の問題でしょうから、金融機関の対応に注目しています。

一方で、「日本の文化」に興味を持たれて来日される方が増え続けています。

日本では、自動車教習所でも教えている「互譲の精神」等「和の国」です。

エレベーターの乗り降り時に、手差しで「どうぞ」というだけで、外国の方は丁寧に会釈され、感動を感じます。そこには国境はありません。

日本の多くの方が身に着けている「日本の文化」、「木の文化」は、地理的なものと、日本独特の気象に関係すると考えられています。

「木は必ず枯れる」、「次にはもっと良い木を育てる」を繰り返してきた歴史

12月17日 日銀の公表では2025年9月末時点 家計の金融資産総額は2286兆円、内現金預金は1122兆円で、欧米と比較するとかなり多いとのことです。

どのように使われているかの報道は少ないようですが、知恵と労力のバランスの変化が進行し、無気力になる方が増えることによる日本の労働生産力低下が心配されています。

自身を振り返ると、70年程前にゲルマニウムラジオ作りに挑戦し、60年程前に電卓工場を見学し販売を経験しました。

現在の進化は太陽系の外のように感じていましたが、前を向くことを心掛けていました。

今も、変化への期待ともいえる夢を見ますが、人と人とは競っても、相手の尊厳が軽々しくなっていく世界は見たくないものです。

言葉・文字を競う時代・変革期に入ったとの見方もあり、大都市では、一部のスラム化は避けられないとも言われますが、「東京の住居は、世界で一番」と言われ続けられるための努力をしてまいります。

平成16年(2004年)3月30日から20年以上、毎月お伝えしてきた本コラムは、250回を超えています。

これからも都心部の変化・現状や収益不動産の需給関連情報をお伝えしてまいりたいと思いますので、ご指導の程宜しくお願い致します。

皆様が、安心できる年をお迎えになられることをお祈り申し上げます。

11月25日に国土交通省は、今年上半期に東京都内の新築マンションを取得した人のうち海外居住者の割合は3.0%であること等を発表しました。

都心5区(千代田、中央、港、新宿、渋谷)は、7.5%でした。

一年以内に売買した割合は12.5%でしたが、「2億円以上の高額物件を23年1月~24年6月に海外居住者が短期売買したケースはなかった」とのことです。

一回の不動産売買取引経費(税を含む)は8%~11%が一般的です。

そのお金が市場に流れることから「景気への影響は少なくない」との見方もあります。

首都圏マンションの上昇が問題視されている一方で、「用地不足」と「建築資材上昇」に加え、「作業員不足」が重要な問題になっていますが、詳細についての報道が少ないようなので、関連情報をお伝えします。

上記グラフから、2015年~2021年の間は約5%の上昇で、

2021年~2025年10月は、約40%上昇しています。

建築費上昇は、円安関連での報道が多いようですが、労働力不足も一因となっています。

海外の方の雇用が不可欠になっていますが、複雑な問題も多くなっているようです。

2025年11月1日付新宿区新聞記事をお借りしてその一部をお伝えします。

新宿区内の外国人住民は5万279人(9月時)で、全人口の約14%を占め、様々な分野で多文化共生の施設を推進している。

外国人向けに日本の文化や生活習慣を周知・啓発するため、冊子『新宿生活スタートブック』を配布すると共に動画『新宿生活スタートガイド』をホームページに掲載等をしている。

区内の民泊届件数は7月時点で3272件で、これに伴い騒音、ごみ出しなど民泊による区内の苦情件数も増加している。

無届け営業する闇民泊の増加に繋がらない対策、地域の実情に応じた区独自の規制が可能となるように国に働きかけていく。

適切な管理が行われていない民泊での監視・指導・立ち入りの実施については、都と連携し強化していく。

民泊の監視指導に関する経費について財政支援を講じる。

民泊税の使途は観光振興や整備事業に限定されるが、交通渋滞やごみ処理など広範囲な行政サービスも範囲に入れるべきではとの検討状況については、民泊などの届出施設も都の宿泊税の対象に加えることを訴えた。

東京都は、宿泊料金に課税する宿泊税一律3%の「定率性」を導入することを検討していて、パブリックコメントを募った上で、2026年2月都議会に改正条例案を提出する見通しのようです。

新宿区内に住む国民健康保険の収入率は、日本人77.4%で、台湾94%、中国86%、韓国 77%、ミャンマー54%、ネパール40%、ベトナム36%。

私の観察(5~6回/週)では、新宿三丁目交差点付近の歩行者は、4割くらいが外国の 方で、有名デパートでは家族連れが多くなっています。

新大久保駅周辺は8割くらいが外国の方で、労働者風の方と学生さんが多いようです。

弊社所在の落合住宅街でも、家族連れを含み外国の方の割合が増えてきました。

賃貸市場の値動きは売買市場から少し遅れますが、ワンルームの稼働率上昇の変化が報道されるようになり、令和7年10月28日付 日本経済新聞は、単身者(専有面積30㎡以下)の家賃が、前月比0.4%高の104,359円/月で、16カ月連続で最高値を更新したことを報じました。

宅建業専門誌アットホームでも下図を報道しました。

私たちは、“進化”と“安心”のために、新しい和の日本への提案を続けていきたいと思います。

日本今は、バブル崩壊後の「失われた20年」、「コロナショックによる活動規制」で、学習していなかったデフレギャップ対応への道を模索しているとの見方もできます。

しかし、世界はIT革命による変化が加速しています。

そんな中、外国の方による不動産取得が問題になっていますので、不動産業界の指導内容の一部をお伝えします。

下記は、樋口建設(アーバンプレイス事業者)が所属している団体(公社)東京都宅地建物取引業協会

令和7年度 ブロック主催 中央線沿線研修会で提供された冊子内容の一部です。

日本の不動産売買の基礎知識

2025(令和7)年 10月16日(木)

不動産登記も(もちろん)可能です。対外的に対抗要件も具備しています。

ほぼ制限なく外国人でも不動産購入(所有権)と登記(証明)ができることが魅力です。

東京都市圏の人口は71年連続で都市圏人口世界1位となっており、世界でも圧倒的な人口規模を誇る都市圏であるといえます。

不動産の観点から言えば、日本の不動産は「マーケット(流動性)の厚み」が世界有数であることによる安心感があると考えられます。

世界的にみれば日本は治安が良い国の一つと言えます。

交通網が発達しており鉄道や航空機など交通の正確性や安全性が高いとされています。

また、街が清潔であること、上水道が蛇口からそのまま飲めること、教育や医療をはじめ防災や救急など、良好で高度なインフラが整っています。

豊かな文化が外国人を魅了します。

また、日本には明確な「四季」があり、季節に応じたさまざまな文化があります。

長年、日本がデフレ状態であったことの裏返しでもありますが、日本の物価は世界的に見て相当安い状態となっています。

日本の不動産の価格も、世界的にみると相当安いといえます。

同じお金で東京では香港の2.9倍、シンガポールの2倍、ニューヨークの1.8倍、上海の1.5倍、シドニーの1.4倍の広さの高級不動産を購入することができます。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、契約締結に先立って顧客の「本人特定事項」等の確認が必要です。

宅地建物取引業法(宅建業法)が適用されます。

重要事項説明を行う際は、宅建業法に基づき、宅地建物取引士が対面またはリモート (IT重説)で顧客に対して説明する必要があります。

取引に対してのトラブルに備え、日本における裁判はすべて日本語に準拠します。

日本国内に所在する不動産の取得に当たっては、印紙税、登録免許税、不動産取得税の納付を要します。

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入してその譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際10.21%の税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません)であっても、非居住者等に対して土地等の譲渡対価を支払った場合には原則として源泉徴収する必要があります。

非居住者または外国法人が不動産を購入した場合、納税管理人を選任する必要があります。 非居住者との間で不動産取引を行った場合は、取引の翌日から起算して20日以内に、外国為替及び外国貿易法(外為法)が定める事後届出が必要です。

外国人や海外居住者などの「非居住者」が日本の不動産を売買した際の不動産登記の場面では、日本人が売買する際の必要書類(住民票、実印・印鑑証明)に代わる書類等が必要となります。

短期滞在者や海外居住外国人の場合は、住民票等の代わりになる書類が必要となります(いずれの書類も「住所」「氏名」「生年月日」が記載されており「本人に間違いない旨」の記載が求められます)。

2024年4月1日から、所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先を登記事項とすることとなりました。

なお、日本国内の連絡先がない場合でも、その旨の登記が必要です。

外国人との取引経験が乏しい不動産会社は今後どのように取り組めばよいか?

外国人による日本の不動産取引の増加と今後の日本の不動産会社の対応

外国人の賃借人からさまざまな相談を受けてみる

売物件を預かったら外国人取引の得意な業者さんに紹介してみる

不動産協会等の交流会・懇親会に積極的に参加する

諸外国の言葉や文化、習慣を学ぶ

外国人を理由とした取引拒絶は違法行為か?

日本の不動産業界から見た外国人取引の難しい部分を知っておく

これらの事項は、言い換えれば「改善・対応の余地あり」と考えて、どのようにすれば回避・改善することができるかを考えて取り組む必要があることを示しています。

「日本の不動産を購入したい」と考える外国人は、日本に対する一定の理解と敬意がある人が多いと考えられます。

前記の取り組みに当たっては、資産デフレの心配がなくなったことで、不動産所有の価値が実感できるようになったことへの貢献度についても論議の対象にすることが大切ではないかた考えます。

土地を手放される方が減少している都心部の住宅価格上昇が報道はされる中で、地方には0~100万円の住宅があることや、少し郊外の1,000万以下でも売れない住宅が放置されている現実もあります。

「一般の方が、家を買えなくなった」との見方もありますが、都心の老朽化した住宅密集地対策、安全性に問題のある建物の利用状況への対策も大切ではないかとの見方もあるようです。

私たちは、森林・林業学習館さんでも伝えられておられるように、日本は「木の文化」であることをお伝えしてまいります。

昭和40年代初めまでは、「不動産は、親から受け継がれた方(又は法人)が所有されるもの」だと思われていましたが、昭和40年代から、大手金融機関からの借入による不動産購入が始まりました。

不動産取引主任制度の改正で、「不動産や」の変化に興味を持ち、私も、昭和46年に資格を得て業界にお世話になるようになりました。

しかし、日本の文化ともいえるように、初めて不動産を購入される方は、金融機関に相談し、大部分を借入金で購入されるため、取得できる条件が揃う機会は生涯の内にそんなに多くないことを知りました。

今も、インフレ対応・老後の安定収入を目的に「収益不動産を買っておきたい」と考えておられる日本の方は増え続けていますが、取得できる方は多くありません。

コロナショック前までは、夏のお盆明けから9月の始めになると、不動産売買業界は一年で一番といえる程活気付いていました。

残念ながら、コロナショック後その活気は戻りません。

2025年6月末時点 家計の金融資産残高2,239兆円(10月18日 日銀発表)

不動産売買では、双方の経費を合わせると8~12%(詳細は本コラムでお伝えしています)の経費がかかります。

取引頻度と上昇率は比例するのが一般的な認識です。

経費の多くは、即、市場に流れることから、経済効果が期待されると同時に、多くの税収につながります。

地価の上昇が報道されているようですが、取引に関しては、守秘義務の観点から詳細報道は控えられます。

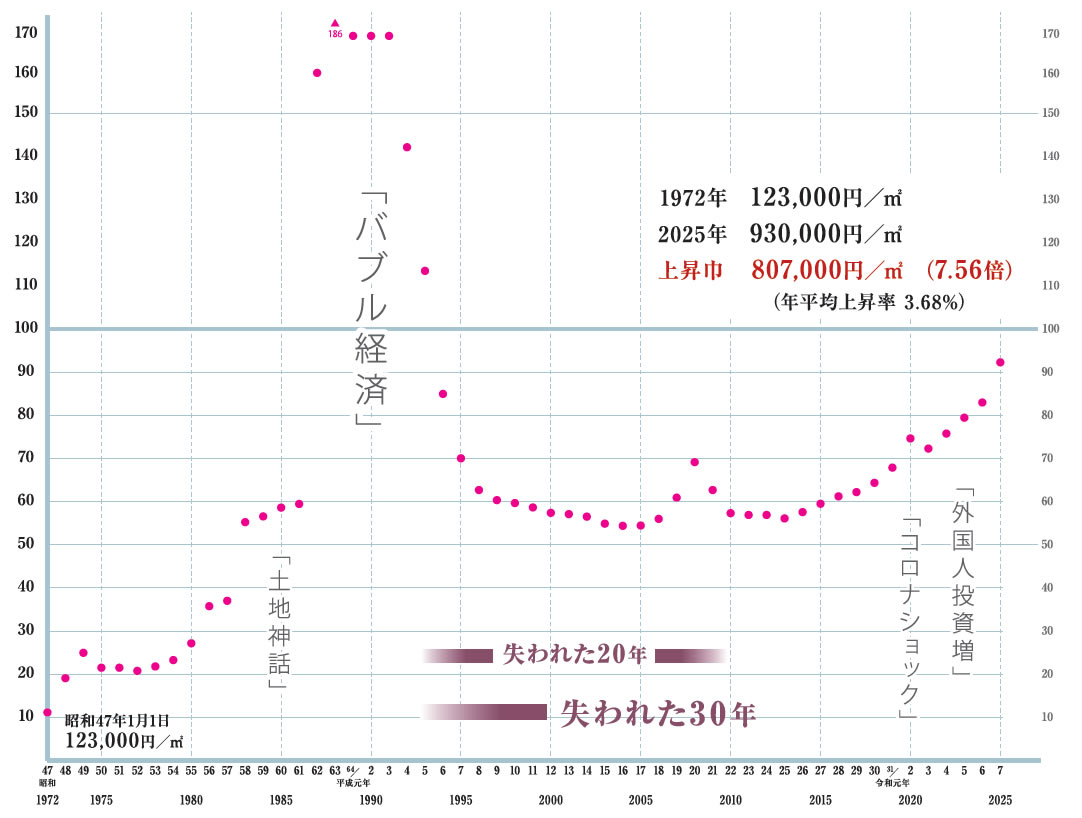

路線価や実勢価格の違いでも分かるように、実態を知ることは難しいのですが、ここでは、公表されている公示価格をグラフにしてみました。

下図は、現在私たちが提供している地域「高田馬場」駅徒歩6分程度の住宅地の土地公示価格をグラフにしたものです。

公示価格=国土交通省が毎年1月1日時点における標準地の正常な価格として3月に公示される

(昭和56年,57年は高田馬場3丁目で、それ以外は現在の高田馬場1丁目)

文化と経済の摩擦による争いが多くなっています。

「環境は“人”のものではないことを忘れられる日は見たくはない」と、多くの方が感じておられるのではないでしょうか。

私たちは、調和を大切してまいります。

酷暑のお盆休暇となりましたが、都心部の人の出にそれほど変化はないように感じました。

近年、繁華街だけでなく都心のビジネス街でも、休日の人出は平日より多くなっているのではないかと感じるほどです。

お盆休みと言われる期間の都心部の人の出も、猛暑の中でも以前と比較すると明らかに多くなっています。

一方で、環境問題は深刻です

今年の夏は特に厳しく、10分間路上にいるだけでも危険を感じる日が幾日もありました。

8月17日の帰郷(兵庫県養父市)帰りでは、新大阪駅乗り換え時間に、救急車のお世話になってしまうのではないかと心配しました。

令和7年9月1日

概要

・2025年夏の日本の平均気温は、これまでの記録を大幅に上回り、統計開始(1898年)以降で最も高くなりました。

本文

2025年の春から夏にかけての天候経過を総合的に検討して各地からの梅雨入り、梅雨明けを確定しました。季節の進行がかなり早く、東北地方を除き5月に梅雨入り、6月に梅雨明けとなり、統計開始(1951年)以降で最も早い記録となった地域もありました。

また、6月以降、本州付近への太平洋高気圧の張り出しが強く、晴れて高温になった日が多かったこと等により、日本の夏の平均気温気は、基準値からの偏差が+2.36℃となり、これまでの記録であった2024・2023年の+1.76℃を大幅に上回り、統計を開始した1898年以降の夏として、最も高い記録を更新しました。

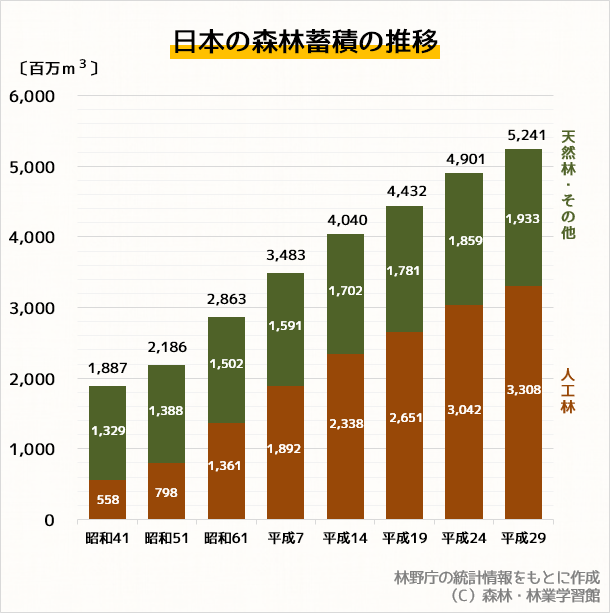

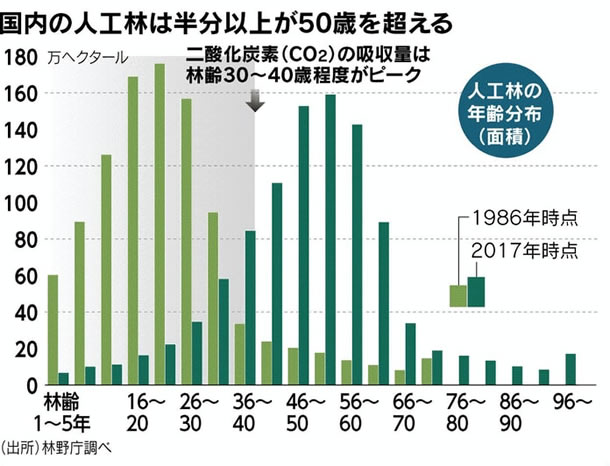

減る森林 人類試す 日本経済新聞 日曜版 8月31日

国土の約3分の2を森林が覆う日本だ。森林面積は2500万㌶からほぼ変わらないのに、 CO²の吸収量は03年ごろの約1億1000万㌧をピークに減り続ける。22年には6000万㌧を割り込んだ。

原因は木の高齢化だ。樹齢50年になると成長しにくくなり、吸収量が減る。日本の森林の4割を占める人工林のうち、既に半数超が植えてから50年を超えた。吸収量を高めるには老木を伐採し建材などに利用し、若い苗木を植えて森を若返らせるほかない。

森林を保全することは温暖化対策だけでなく、生物多様性の確保や水の浄化にもつながる。減少傾向を食い止めるために、いまある森を保護し、植林などで増やす必要がある。

兵庫県北部に位置する養父市は、市の84%が森林で、昭和20年代は、一集落(50~130戸)に概ね一つの製材所があり、町の主要産業でした。

現在も製材所を継続されておられる方はあるようですが、活動されておられるところは無くなっています。

しかし、周りの山は、出荷を待つ樹齢60年以上の木材でいっぱいです。

出雲大社本殿の御用材に、御神木として使われている妙見杉もあります。

“ヒノキ御殿”にふさわしい、市場では手に入りにくいような名木といえる良質ヒノキを求められる方は、是非見に来て下さい。

養父市は、「住みたい田舎」ランキング近畿エリア総合第一位(2019年)の町ですが、人口は2万人以下に減少してしまいました。

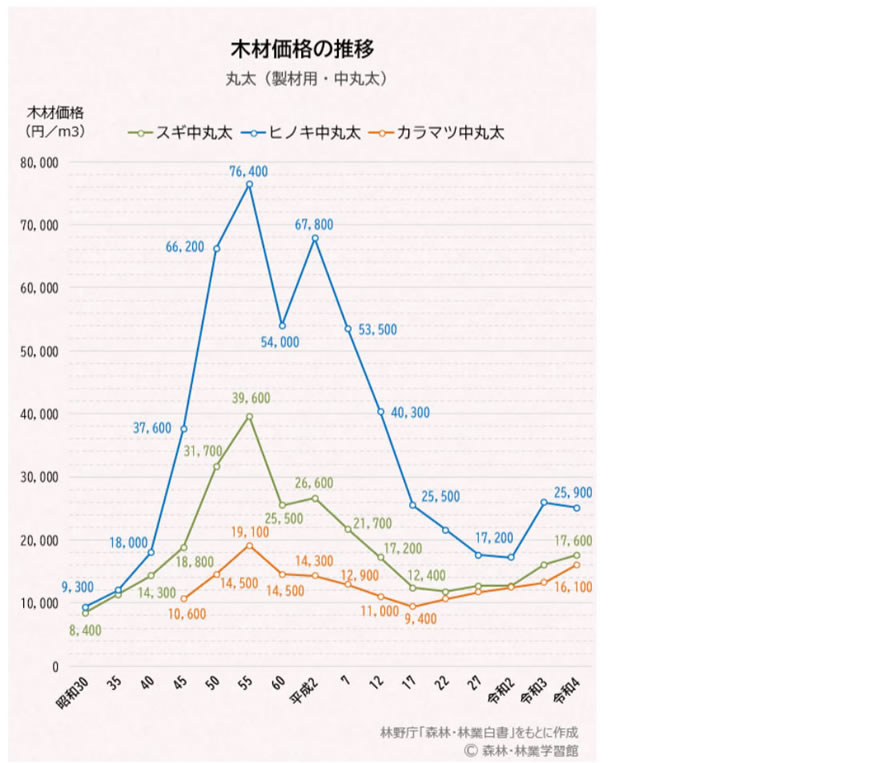

私たちは、気候変動対策・国産木材安定需要のために、良質ヒノキの価値を知っていただくための努力を続けてまいります。

一極集中は東京だけでなく、世界の国々でも大都市への人口集中が進行しているようです。同時に、所得格差も進んでいることが心配されています。

生産性の変化による必然的なことで、議論も始まっているようです。

AIの進化による人の変化

・知的労働者が減少

・中所得者層の方が低所得者層へ

・低所得者層の方々は生き残りを争う

「進化が向かう方向」を問われる時代の議論の一つに、「経済環境学」の研究が進むことへの期待がありますが、難しい問題が多いようです。

私たちは、相反する経済活動と共存できる世界を目指して努力していきたいと思います。

現在の都心不動産上昇について、日本の方はバブルの再来の心配をされていますので、失われた日本経済・バブル崩壊直前に、一般的となっていた状況をお伝えします。

融資対象 … 土地付不動産(権利形態不問)、株、貴金属等、プロジェクト資金他

資 金 … 全額借入

借入期間 … 実質制限なし

借 入 先 … 一般的な金融機関(金利…年5~8%)

ノンバンク (金利…年14%)

対象物件の実質利回り … マイナス(維持費分)~3%

私たちは、「実質利回りは長期借入金利以上」「長期継続が見込めること」が重要であることから、物件毎に、分かり易い資料をお渡ししています。

同時に、都心部の人の動きや変化もお伝えするようにしています。

弊社が新築販売している都心部の小型ワンルームは堅調で、新規募集時の賃貸料は、一年

前より一室3,000~5,000円高く設定できるようになりました。

近年販売した物件の管理会社さんの話では、更新時には2,000~3,000円の値上げをされておられるようです。又、退室後の空室期間が短くなっていることで、稼働率は97%以上を維持しているとのことです。

海外主要都市の現状にも詳しい中国の方の多くは、「東京都心部の不動産は、安心感があ

り、割安です。」とのことです。

「公園の水道水が飲める。」

「落とし物が交番に届く。」

「夜間でも一人歩きができる。」

そんな都市を持つ「日本の文化が好きです。」と言われます。

物件引き渡し後の管理が重要ですから、対象業者さんを通じて文化の違いはあっても、日本のルールに従っていただくよう指導させていただいています。

業者さんからも、「“日本が好き”と思っておられる方が多く、ルールを教えてあげればきちんと守ってくれますが、地域によっては、時間がかかります。」との回答をいただいて

います。

以前は、街を歩いている時に母国語で話しかけられたことがありましたが、今はそのよう

なことはなく、日本語で話されます。中国の方は、スマホの使い方が上手です。

私たちの取引は、アプローチから引き渡し・アフターサービスまですべて日本のルールに従い、日本語で行っています。

外国の方による不動産取引が増え続けていることが、参議院議員選挙で話題になりました

。

功罪はあるようで難しい問題のようですが、争いにならないことが最優先されなければな

らないことは、ここで申し上げるまでもありませんので、このコラムでいつも都心繁華街の現状をお伝えして参ります。

・来日される方の増加率 > 宿泊施設の増加率

・日本の経済力維持>日本の労働力

・東京の安全環境 > 世界の主要都市の安全環境

日本経済新聞 (7月27日)チャートは語る

デフレ脱却、既に3年目?

グラフ 需給ギャップは官民で推計のブレが目立つ

日本の労働時間は先進国平均を下回り、コロナ後の戻りも鈍い

日本は労働と投資の不足が成長の足を引っ張っている

変化への早い対応が求められているようです。

私たちは、人の進化が環境へと向かう日のため、環境問題が環境産業となる日のためにお役に立ちたいと考えております。

3月18日に国土交通省が、本年1月1日の公示価格を公表したことをお伝えし、同時に建築代が上昇していることを、4月6日付本コラムでお伝えしましたら日本の方々から

「土地は、まだ上がりますか?」のお問い合わせを多くいただきました。

「インフレと同様に上昇は続くと考えていますが、地域の選択が重要になってくるのではないかと思っています。」とお応えしています。

明治初期の土地価格が分からなくても、160年程の間に、大地震、大戦があった東京都心部、

例えば、銀座、丸の内、新宿の現在の価格との違いを考えると想像できるからです。

今回は、贈与税・相続税の基準になる財務省が発表したものですから、公表地の数・価格

に違いがあるように一律には考えておりません。

前回は、高騰率についてもお伝えしましたが、ここでは、不動産投資の実質利回りの重要

性と、建物付きの場合は、土地価格とは別に、建物価格割合の意味を知っておくことが大

切であること等をお伝えします。

建物の「取得後のランニングコスト等の目安」については、当社ホームページでお伝えしていますが、側近1年の変化を確認したところ、人件費・資材上昇がありますが、賃貸料・稼働率の好転で、収入に対する負担割合は、概ね予測の範囲でしたので参考にして下さい。

但し、民泊でのデータは当社にはありませんのでランニングコストは参考程度です

土地(固定資産)は、所有期間のインフラ整備効果に注目

・上昇率は、自治体の財政に比例して上昇

・平均上昇率とキャピタルゲイン(又はロス)

年2%→50年後2.69倍

年5%→50年後11.47倍

・取得時借入金はレバレッジと考え、取得時から返済までの金利は取得原価

建物代(償却資産で運用損失)

・現在当社で販売している規模・仕様=1室650万円・運用期間50年が目安

・建物維持費と大規模修繕工事代は、想定で現場毎の資料(令和6年に集計・予測

)を提示しています

価格上昇が続いていることから確定したものではありませんが、

賃貸料の内、維持費が占める割合には大きな変化はありません

原状回復費(解体費=運用損失)…道路付け・地下室等によって違います

・木造2階建の場合、坪単価6万円が目安(RC造りは2~3倍)

不動産投資を考えておられる方の多くはキャピタルゲインを期待されますが、活用方法に

よって違う維持費コストについて精査されておられる方は意外に少ないようです。

特に、取得目的が自宅の方は、「売却しなければいけない状況」になった時のことを考えておられる方は少ないです。

そのため、私たちは、600棟以上の実績から得た目安資料をお渡ししています。

関税問題やお米に関する報道が多くなっています。

塩・砂糖の配給を受けながら一粒のお米を大切にし、舶来品に憧れながら“今の日本の夢” を見ながら生きてこられた方々が、悲しい時代の話をされるようになりました。

これからも“和の国”として、世界から愛される国であって欲しいからだと思います。

環境問題もますます深刻になっていますが、日本の林業が話題になることが少なくなって

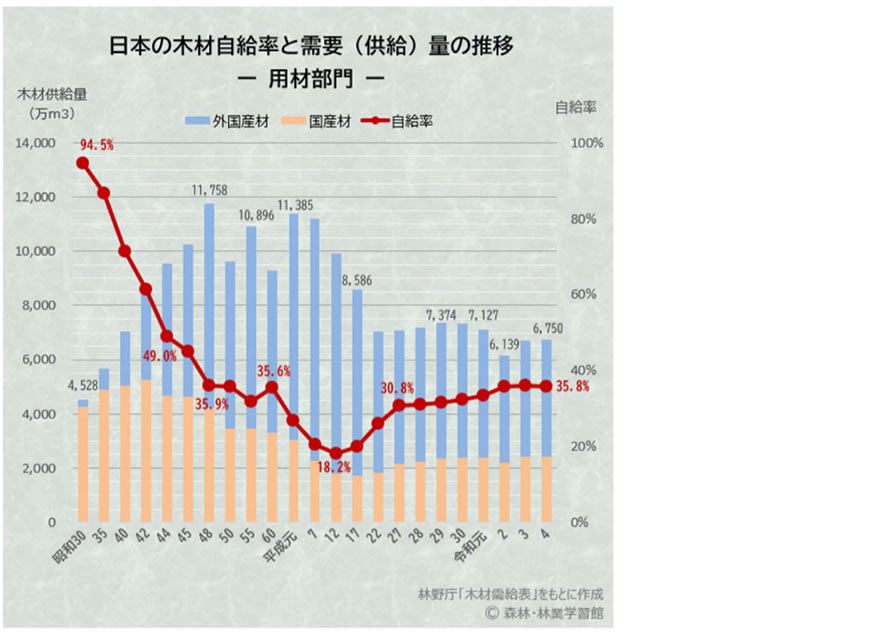

きているように感じますので、森林‣林業学習館さんのページの一部等から下記の図表を取り上げさせていただきました。

一般財団法人 日本木材総合情報センターさん

中国の富裕層の方の中には、「RC以上」と高く評価してくださる方もおられます。

東京都心部の狭い道路に接した老朽化木造住宅を小型木造住宅に建て替えることは、格差社会への対応だけでなく、地方活性化・温暖化対策であることと再認識していいただけることを願っております。

ワンルーム問題点への対応は、関係者にもお願いし、更なる努力をしてまいります。

風向きによって違いますが、弊社上空と中野駅上空(高度 約3000ft-約900m/悪天時)は、羽田空港への航路になっていて一時間に30機以上の旅客機が向かって行きます。

先日、“新宿” “高田馬場” “池袋“ 等「山手線」から「羽田空港アクセス線」西山手ルート工事着工が発表されました。

これらの繁華街に向かわれる外国の方にとっては便利になると思います。

日本は、少子化への対応が進まないことから外国の方の労働力はなくてはならないように

なっています。

残念ながら、問題解決には程遠いのが現実で、小規模企業の人手不足廃業・倒産件数の記

録更新が続いています。

総務省統計局ホームページより

人 口 推 計(2025年4月21日公表)

【2025年(令和7年)4月1日現在(概算値)】

<総人口> 1億2340万人で、前年同月に比べ減少 ▲60万人 (▲0.48%)

【2024年(令和6年)11月1日現在(確定値)】

<総人口> 1億2378万4千人で、前年同月に比べ減少 ▲55万8千人(▲0.45%)

・15歳未満人口は 1379万8千人で、前年同月に比べ比べ減少 ▲34万2千人(▲2.42%)

・15~64歳人口は 7374万3千人で、前年同月に比べ減少 ▲23万人 (0.31%)

・65歳以上人口は 3624万3千人で、前年同月に比べ増加 1万5千 (0.04%)

うち75歳以上は、2083万9千人で、前年同月に比べ増加 70万人6千人(3.51%)

<日本人人口>1億2022万7千人で、前年同月に比べ減少 ▲89万人 (▲0.74%)

<外国人人口> 355万7千人で、前年同月に比べ増加 33万2千人 (10.30%)

厚生労働省は、令和6年10月末時点の外国人労働者数は約230万人。過去最多を更新(ベ

トナム、中国、フィリピンが上位)と公表しています。

日本経済新聞(令和7年4月28日付)

日本に留学する若者が増えている。一部の大学では多国籍なキャンパスが既に実現。勢

いを保てば学生の2~3割が留学生,英語での授業は当たり前という未来が近づく。2050

年の18歳人口は今より4割近く減るかもしれないが,日本で就職する留学生も増え,職場に

活気をもたらすはずだ。

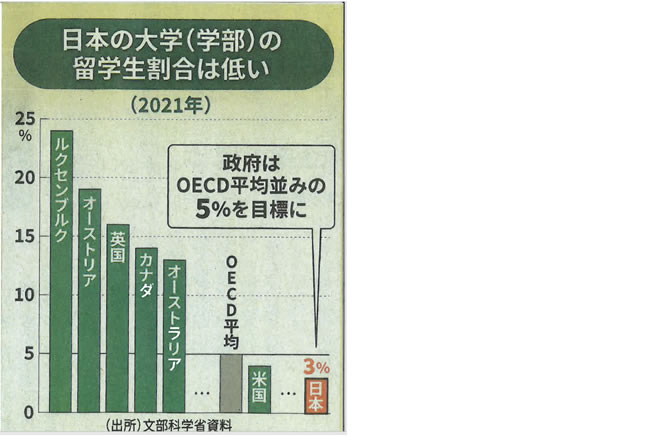

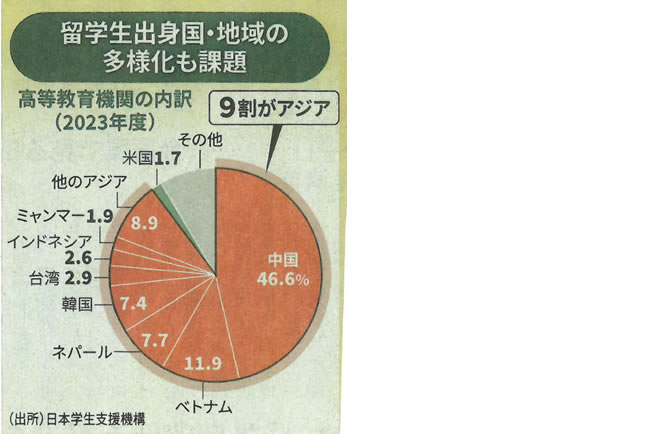

日本の大学(学部)の留学生割合は低い

留学生出身国‣地域の多様化も問題

バブル崩壊以後、今も日本の方は活気がないようですが、賑やかな都心繁華街では外国の方が日増しに多くなってきています。

しかし、東日本大震災後は街の照明が暗く、10時を過ぎると今も夜の人通りは少ないままです。

スーパーは日本の方が多く、食堂やコンビニには外国の方が多くなっていることは、来日されている外国の方の変化メッセージではないかと感じます。

以前はよく見かけた交通ルール違反をされる方はほとんどなくなりました。

エレベーター内では大声の話はなくなり、乗り降り時に「順を譲ると嬉しそう」にされます。

外国の方の多くは電車で移動されているようで、「タクシーを利用される方は少ない」とのことです。(私たちの物件を購入される方も駅からの距離を重視されます)

食堂で慣れた手つきで箸を使われている光景をみると、“郷に従う”を大切にしておられる方が多くなっているのではないでしょうか。

宿泊期間が長期継続的になっている方が多くなっているようで、東京の人口は0.66%増、外国人は過去最多と公表されています。

文化の違いから、二極化による治安悪化とならないための選択肢の一つとして、私たちは、都心部に新世代型ヒノキ造り低層共同住宅を低賃料で提供しています。

近年は、外国の方の所有が多くなっていることもあり、入居される方は、日本への留学生や、日本で働いておられる方が多くなってきました。

零細飲食店、コンビニ、ホームヘルパー、建築現場等は、外国人労働力がなければ継続できなくなっています。

建設業界は、深刻な人手不足と資材高騰で、工事の遅れや中止が多くなり、都心住宅供給

の減少が続いていることも報道されています。

(新宿区内の新築分譲マンションは前年比半減)

しかし、地域によっては、外国の方に対する住民の抵抗があります。

私たちの物件購入に興味を示していただく方々は、「“和”を大切にした日本の安全は、世界の大都市と比べて魅力です」との話をされる方や、戦争ですべてを失った「日本がどのようにして今日を迎えたか」に興味を持たれておられる方々で、「第二の故郷」と、敬意を払ってくださる方もおられます。

高額不動産を現金購入される中国の方は、「世界の大都市と比べ、東京都心は安い」と考えておられますが、将来のインカムゲインとキャピタルゲインを大切にされます。

インカムゲインの判断基準は、実質利回りと長期金利との差で、キャピタルゲインの判断基準の一つは、自治体の財政・将来に対する考え方のようです。

民泊申請の急増で、近隣住民の反対運動が多くなっているため、行政は、許可・指導に困っておられるようです。

地域住民の声とは、相反することが多いことから行政のかじ取りは難しい問題だと思いますが、早急に対応しなければいけないことは、管理と、老朽化した建物の安全性ではないかと思います。

又、観光目的の方々と、ビジネス・留学目的の方々とは別の対応が求められているようになっているのかも知れません。

私たちと取引してくださった建物管理業者さんは、縦割り行政と真摯に向き合いながら地域の調和も大切にして下さっておられるので感謝しております。

気候変動のステージで、「“安全”と“国力”のバランス」がますます難しくなっていますが、「和の国」を愛されて訪日される方が多くなってきていることは喜ばしいことではない

でしょうか。

3月18日に国土交通省から2025年1月1日の公示価格が公表され、「4年連続上昇」、「背景に海外投資家」、「ビジネス、観光の双方で人を集める期待の高い都市部が投資マネーにつながっている」等と報道されました。

中野サンプラザの建築計画が、資材高騰と人手不足で見直しになったように、「建築費の上昇」も続いています。

2,建築工事費

(3)建設種類別の建築費指数

世界的インフレの報道が多くなっています。

図1 総合指数の動き

参考:増加・高騰率 年3% → 50年 4.39倍

年5% → 50年 11.47倍

インフレへの対応選択肢の一つに不動産投資があることから、私たちは、このコラムで不動産投資の判断基準の提案をしています。

◎「実質利回りは維持コスト」で、長期借入金利以上であること

◎「原状回復費を知っておく」こと

◎「キャピタルゲインは利益」であること

そんな中、都心繁華街では外国人の方の割合は年々多くなり、地域によっては外国の方が 半分以上になっています。

私たちグループの物件を購入してくださる方も、9割以上は外国の方で、金融機関の融資特約を求めてこられたことはほとんどありません。

日本の方々からの引き合いがないわけではありませんが、購入を希望されても金融機関の融資基準の問題で、成約に至ることは稀です。

グローバル化進行による経済戦争、株価の下落による日本の今後について、心配される方と肯定される方と二分化されてきているようです。

戦後は100万長者といわれましたが、億万長者が100億長者といわれる日がくるかもしれません。

7年前には、500万枚、250兆円あった手形・小切手が、2026年末で廃止されることの報道があっても、驚く方が少ないほど時代が変化しているのではないでしょうか。

戦争ですべてを失い、「生きて行く道」を探した時代を体験した私たちは、まだお役に立たなければいけないのではないかと思っております。

江戸城天守閣再建が報道され、話題にのぼっているようです。

プロジェクトの評価は、歴史によるところになるでしょうが、私たちは、“木の都東京”の

夢を見続けていることもあり期待しています。

“木の都東京”の意義に関して、私たちは15年以上前から発信しつづけています。

本コラムでも、日本は世界有数の森林国として「温暖化防止に貢献している」こと、同時

に、過疎化が止まらない地方の活性化につながる等をお伝えしていますが、現在は、日の出前といった感じです。

木質に関しても、良質の国産ヒノキを提供していることもあり、外国の方々からお喜びの言葉をいただくことが多くなっています。

宮大工さんは、まだ100人程おられるそうです。

プロジェクトは、「反対者のお話を聞くことから始める」と言われます。

価値観・生き方が違う中で、グローバル化進行が早く、多くの方の将来不安につながって

いる今、日本の“和”の意義を世界に伝えるきっかけになることを期待します。

江戸城再建で検索すると、認定NPO法人江戸城天守閣を再建する会のホームページが見ら

れます。(注:著作権)

都心部の売地情報不足が続いていることは、いつもお伝えしていますが、衛星データから空地の物件概要を検索できる取り組みが始まっているようです。

売主と買主との直接取引によるメリットはありますが、重要事項の説明不足(特に、旧瑕疵担保責任)によるトラブルが増えることが予測されます。

公的機関(公証役場等)活用によるトラブル防止は限定的なものになると思います。

昭和30年代は、不動産取引業は「トラブル産業」といわれ、携わる人は「不動産屋」と見下げられた時代がありました。

昭和46年の不動産取引主任制度厳格化をきっかけに、不動産取引のトラブルが少なくなり、今は、専門知識を持って国家資格を得た方は、取引士といわれるようになりました。

時代の流れなのでしょうが、直接取引のリスクを心配しています。

「2025年度に、木造オフィスや店舗の耐久性を第三者が評価する制度を導入」

「木造建築物の丈夫さを左右する防水処理を中心に確認し、基準をみたせば、耐用年数を50年以上(現状の2倍)に認定する」ことを国土交通省が発表したと報道されました。

基準をクリアしていれば、耐用年数が50年とみなす仕組みになることになります。

私たちが今新築している建物は、すべて、50年安心住宅:劣化対策等級2級(詳細は本コラム「建物は安心が一番」参照)を取得して提供しています。

加えて、インスペクター制度(関係法平成29年2月施行)の重要性を、本コラム平成30年6月6日付で提案しています。

そのために必要な、“既存住宅状況調査技術者講習”修了スタッフをグループにおいており

ます。

国土交通省によると築40年以上の分譲マンションは2023年末時点で137万戸あり、全体の

約2割を占めていることから、区分所有マンションの安全性が指摘されています。

その対応については、以前から報道されている通りだと思いますが、実現可能な選択肢の

一つに木造化があるのではないでしょうか。

同時に、日本の“木の文化”を世界にお伝えする機会にもなると考えます。

木材情報 2024年12月より

東京のど真ん中東京駅周辺のコンクリートジャングルの一角で、2030頃までに3棟のビル

が木造に建て替わる。丸の内に地上20階建て高さ約100m(2028年度竣工予定)、日本橋

に地上18階建て高さ約84m(2026年9月竣工予定)、京橋に地上12階建て高さ

56m(2025年以降竣工予定)のビルが建てられる。

いずれも、木造と鉄骨造、鉄筋コンクリート造のハイブリッドビルである。

資金の出し手は様々だが、一つに方法として、不動産投資信託(REIT:Real Estate

Investment Trust)がある。REITとは、投資家から集めた資金で不動産を保有し、その賃貸収益や売却益を投資家に分配する金融商品である。

日本家主クラブ(2000年1月設立)は、特定目的会社(SPC=Special Purpose

Company:2000年11月30日施行)で収益不動産の小口証券化を予定して設立した会社で

すが、当時は、“管理・信託”のハードルが高かったため一棟販売に変更した経緯がありま

す。

今は、木造ビルに興味を持っておられる投資家が増えていることに加え、インフレ進行・

仮想通貨に注目しておられる方が多くなっていることから、普及に注目しています。

管理・信託と実質利回りのハードルクリアが重要になると思います。

利回りの観点もあって、ロスアンゼルスでは、日本のカプセルホテルから着想を得た極小

空間での暮らしが報道されています。

少ない持ち物で生活費を節約しながら暮らす、若い方々から注目されているようです。

ロスアンゼルス中心部は近年物価高騰で、ワンルームの平均家賃が月約30万円超えが一

般的のようですが、ミニマムなホテルは、4,000円台(二段ベッドタイプ)~15万円とさ

まざまとのことです。

ホームレス対策は、どこの国でも大きな課題になっていることもあって、行政の方針が注

目されています。

新しい年が始まりました 日本家主クラブの企業理念をお伝えいたします。

・人口増が続く大都市は、多様性と共存することになるため、調和を大切にした尊厳

ある低賃料住宅は必須

・地球温暖化防止に貢献している日本の森林を守ることは、地方活性の切り札

・都心部の狭い道路整備は、できるとこらから着実に進める

一文字にしますと、“和”です。

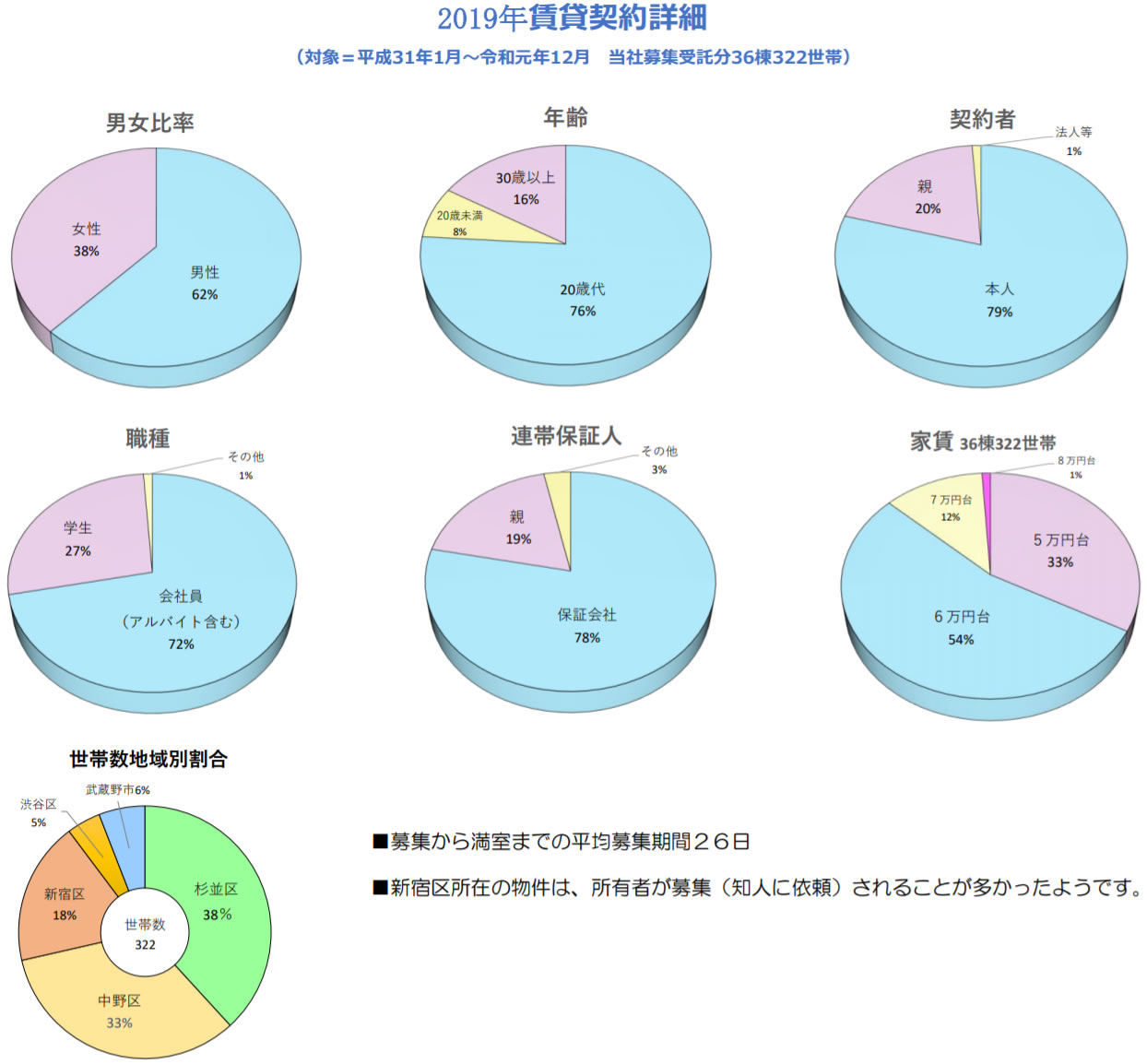

毎年、年頭にお伝えしている新築アパート市場最新情勢は下記グラフの通りです。

都心部賃貸市場は、安い部屋の上昇が始まっています。

引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

「資金の流れに変化がみられる」、「急騰で注目されているビットコイン」、「FX(外国為替証拠金)取引額が京の時代になった」等の報道が気になります。

先日、大手タクシー会社の運転手さんに「現金の方は、どれくらいおられますか?」とお

聞きしたら、「2割くらい」とのことでした。

外食時、カードで支払われている方を目にするのは見慣れてきた光景です。

羽田空港の食堂で現金が使えないことに驚いたことがあるように、後払いカードが馴染ま

ない私も、タクシー代はSuica、買い物はWAONといった電子マネーを使うことが多くな

りました。

私たちは、中長期資産を対象にしていますが、会話の中で「仮想通貨は世界的なインフレ

の始まり」と考えておられる方が増えてきているように感じています。

日本銀行のホームページによると

------------------------------

「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり

、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。

(1) 不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国

ドル等)と相互に交換できる

(2) 電子的に記録され、移転できる

(3) 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

代表的な暗号資産には、ビットコインやイーサリアムなどがあります。

暗号資産は、銀行等の第三者を介することなく、財産的価値をやり取りすることが可能な

仕組みとして、高い注目を集めました。

一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)か

ら入手・換金することができます。暗号資産交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事

業者のみが行うことができます。

暗号資産は、国家やその中央銀行によって発行された、法定通貨ではありません。また、

裏付け資産を持っていないことなどから、利用者の需給関係などのさまざまな要因によっ

て、暗号資産の価値が大きく変動する傾向にある点には注意が必要です。

また、暗号資産に関する詐欺などの事例も数多く報告されていますので、注意が必要です

。詳しくは、金融庁・消費者庁・警視庁による「暗号資産に関するトラブルにご注意くだ

さい!」をご覧下さい

------------------------------

人々が行う財やサービスの交換は

物物交換 → 鋳貨 → 紙幣・銀行券へと、コスト・供給量の拡大とともに変化してきましたが、仮想・デジタル(クレジットカード、QRコード、スマホ、電子マネー、チケット、

配車アプリ等)の時代を迎えることになったようです。

日本は戦後、日本銀行が発行する紙製の不換紙幣が当たり前のように使われてきましたが、私たち年代の方は、ハイパーインフレの歴史を忘れることはないと思います。

暗号資産拡大は、流通規模に比例する時代の変化の一つでしょうが、「金は天下のまわりもの」が、古語にならないでほしいと感じておられる高齢者も少なくないようです。

都心部不動産業界は、「マンションの取引好況」が報道されている一方で、木造一戸建て

業界は「オイルショック以来最悪」との現実があります。

郊外の過疎化進行による過剰在庫対応と、高層化へ向かうステップのようですが、私たち

の周りの方々は、「今のような住宅ローンの対応がこれ以上続くと事業の継続は難しい」 と感じておられる方が多いようです。

温暖化防止のための森林大国の日本の役割、林業活性による地方の過疎化対策、都心部の住宅密集地域の緊急時安全対策等から、“木の文化日本”の木材の安定需要を止めることがあってはいけないのではないでしょうか。

「日本の最大の資源は人である」と、学んだ方は少なくないと思います。

OECD(経済協力開発機構)は、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、オランダ、

日本の成人力は、世界でトップクラスとの調査結果を公表していますが、日本は生活満足

度が低いため、ITスキルの向上が必要としています。

私たちは、中長期資産の在り方に取り組んでいますが、働き盛りの低所得若年層の方々の“

尊厳を損なうことのなく生活できる住居の必要性“を感じております。

実績が信頼に変わったことに感謝し、くる年も“木の都東京”の夢を見続けて参ります。

皆様が、安心できる年をお迎えになられることをお祈り申し上げます

11月17日 日本経済新聞 日曜版

「エンゲル係数日本圧迫」の見出しに心をひかれました。

児童教育で、今、「エンゲル係数」について、どのような教育をされているか分かりませんが、戦後復興への原点となる学習の一つであったように思います。

世界情勢とその報道の見方については、年代によって変わってきていますが、治安が連動していると考え、下記図表をお伝えします。

日本経済新聞HPより

「温故知新」(おんこちしん)…「ふるきをたずねてあたらしきをしる」

たいていの方が耳にされたことがあると思いますが、“安心進化”への格言でもあると思います。

子供の頃、あれほど大きく感じた地球は「今どこに向かっているのだろう」と、地球を愛し続ける方のために、私たちは、進化する都心部の「住の“安心”と“調和”」に関する提案を続けてまいります。

為替レートの変動が話題になることが多くなっていますが、お客様の9割程が中国・台湾の方になっている私たちの事業では、米ドル/円が150円台になると反響が増え、140円以

下になると、反響はほとんどなくなります。

中国の方々は、再開発進行中の東京は、「“安心都市”として魅力がある」とのことです。

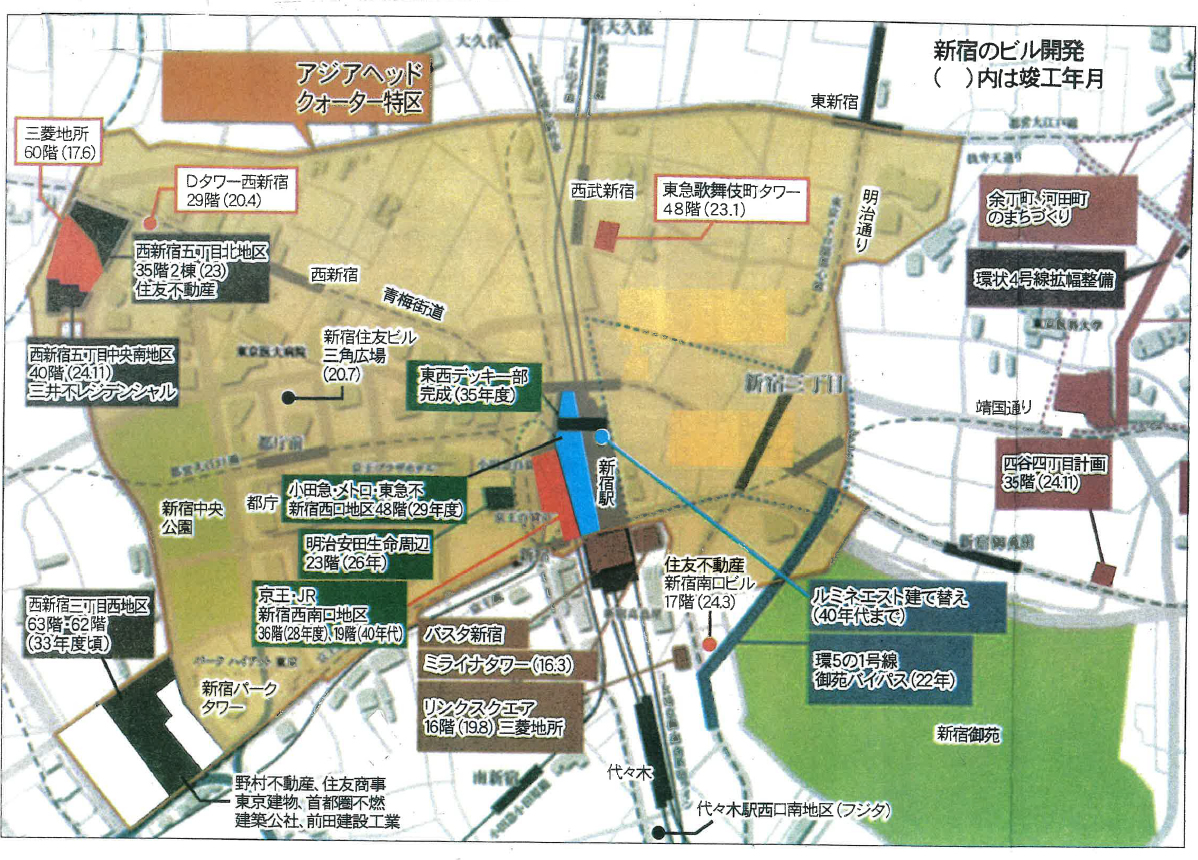

下図は新宿駅西口周辺の進捗状況です。(新宿区新聞より)

新宿駅西口地区再開発は、小田急電鉄、東京メトロ、東急不動産の三者が事業主。北側の

小田急百貨店新宿店本館跡地部分は今年3月に本体工事に着手。オフィス・商業・駅施設

ビルを建設中だ。

駅前広場整備や東西デッキ整備などを図る都施行の「時区画整理事業」も進行中。(都が

西口広場の平面図を公表)

新宿駅西南地区エリアは、京王百貨店かろルミネⅠ、甲州街道を超えた代々木2丁目。再開

発の事業主は京王電鉄とJR東日本。甲州街道を挟んで南街区、北街区に分けて開発する。

新宿駅西口、西南口の両地区の再開発によって、新宿駅西口側部分では南北を繋ぐデッキ

網が新設される。現在、商業地のミロードとサザンテラスを結ぶ甲州街道上空のミロード

デッキも拡充整備される。

新宿駅西口地区の向かい側では、明治安田生命新宿ビル周辺を再開発する「西新宿一丁目

地区プロジェクトが進行中。

都庁周辺の十二社通り沿いではマンション主体の再開発ビルが次々誕生している。

マンションはわずか10カ月でスピード完売。2地区でのタワマン3棟がすでに開発済み

。

都心部で、外国の方の割合が年々増えていることはこのコラムでお伝えしていますが、観

光目的だけでなく、歴史や文化が違うなかで、日本から何かを学ぼうとされている方は少

なくないように感じます。

・日常生活の“礼節”

・島国から生まれた“和”の心(おもいやり・引き分け)

・失敗を重ねて生まれた“匠の技”

等々

ゼロから始まった昭和20年代初め頃、外国製品を手に入れると「舶来品」と言って自慢

したように、海外から多くのことを学んできた頃を思い出します。

IT人材の育成と、生産性の向上が求められている一方で、使えるお金が減った働き盛りの

若年層が増えているようです。

又、価値観の多様化時代を生き抜いた零細事業者の多くが、デジタル化についていけないため苦慮されている現実もあります。

後継者問題と重なり廃業を選択される方は少なくないようです。

いずれも、ソフトとハードのバランスの変化による二極化が一因のようですから、対応が重要になっていることのシグナルではないでしょうか。

世界がどんなに変化しても、「安心の価値は不変」です。

二極化にとる治安悪化が心配されていることもあり、私たちは、対応手段の一つとして“尊厳を大切にした狭小不動産”の進化に取り組んでいます。

国土交通省が、2024年7月1日現在の基準地価で「全国的な上昇」と発表しました。

本コラムでも、都心部の地価は、今年の前期まで上昇を続けていることをお伝えしてきま

したが、新年度以降は、株価の動きと同じように「先が見えにくい状況」です。

経済観念の多様化と仮想通貨の進化が加速していますが、先日、日本銀行が、6月末個人

金融資産残高2,212兆円、内 現金・預金の合計は50%以上で、増え続けていることを公表しました。

日本の不動産資産は京円の世界ですから、不動産売買一つの取引で、取引価格の8~12%

金融資産が動きますが、取引は低調です。

不動産取引は、即効性のある税収に貢献していることについては、

本コラム 令和3年12月4日付 財源は不動産活性化でも具体的にお伝えしました。

10年程前は、購入のご相談に来社され「決断されない方」の8割くらいは、資産価値下落

不安が要因でした。

現在は、ほぼすべての人が見合わせられます。

ハードルは、頭金の割合が原因でローン付けが難しいためです。

“建売業者の在庫調整”も始まりました。

私個人が関わった都心部住宅売買取引は、1,000件を超えていますが、その80%以上は頭

金1割以下で購入したい方が対象でした。その頃は、金融機関が購入時の頭金として二番

抵当を受けていましたので、頭金は現在ほど高いハードルではありませんでした。

しかし、不正融資問題報道の加熱以降評価額と頭金の割合が一変しました。

頭金の割合は、一年程前までは50%、現在も30%程度となっています。

住宅購入を考える方にとっては、高いハードルになっています。

私たちは、そのギャップ解消の一つの選択肢として、二番抵当と同じような効果が期待で

きる、頭金と同額の公的信用保証を提案しています。

一方で、少子化問題と同時に、人口の一極集中による二極化についての報道が多くなって

います。

都市計画による道路整備の難しさはここで申し上げるまでもありませんが、「都心部の狭

小住宅を“否”と考えない方」が少なくないことにも注目しなければいけないと思います。

狭小住宅への対応は、丁寧に解決しなければならない重要な問題の一つです。

私たちも、「安心都市東京」への隙間事業として、都心の古い町並みの道路整備という地

道な事業を続けています。

“スラムのない安心都市”を目指すためには、知力・労力と時間が必要で、丁寧でなければ

なければなりません。

■狭い道路のセットバックを進めるためのハードル

無償提供し公共地となることに対する違和感

都市計画道路拡幅後の変形・狭小残地評価

セットバックと隅切部分後退の理解・協力

狭小住宅の差別的な扱い

近隣住民の将来への考え方・対応の違い

(古くなった大型マンションでも、大規模修繕・改修工事で同じことが起きていま

す)

売買時の重要事項説明で、道路用地として取引される部分は、道路以外の目的に使用でき

ない旨の説明を徹底したうえでお取引しなければなりません。

■弊社グループのセットバック実績

平成29年末までのセットバック15年分……平成29年12月30日付本コラムより

新宿区……1,070平方メートル(323坪)

中野区……1,374m2(415坪)

杉並区…… 652m2(197坪)

平成30年1月1日~令和6年9月30日

新宿区(80棟)… 7,766.05m2(2,349.23坪)の内369.93m2(111.9坪)

中野区(41棟)… 3,848.91m2(1,164.29坪)の内261.83m2(79.2坪)

杉並区(22棟)… 2,173.03m2(657.34坪)の内144.65m2(43.75坪)

渋谷区、豊島区他(27棟)……2,161.11m2(653.73坪)の内162.62m2(49.19坪)

計 15,949.1m2(4,824.46坪)の内939.03m2(284.05坪)

全体面積の内道路の割合……5.88%

参考:上記170棟の内15棟は、60m2以下の土地に新築したものです

多くの自治体で、建替を除き60m2未満の分割規制があります

狭小住宅問題は、都心再開発の隙間事業と言われますが、その役割の重要性から行政から

も高い評価をいただいています。

来日される方の多くが、「日本の文化を学習」されて始めておられることから、民泊で問

題点とされていた管理については、良好な方向に向かっています。

私たちスタッフは、「安全都市へ向かうための責任」の重さを忘れることはありません。

「気候変動による災害が、予測されてきた速さを超えている」報道が多くなっています。

日本は、世界第3位の森林大国であることは多くの人が学習されていますが、日本の林業

の実態報道が少なくなっていますので、下記をお伝えさせていただきます。

木材情報

2024年8月 一般社団法人 日本木材総合情報センター記事の一部より

我が国の人工林の半分(面積ベース)は50年生を超えて成熟し、木材として利用可能な

時期を迎えている。この豊富な資源を有効活用して、その収益を山元へ還元して再造林に

繋げ、森林の持続的な経営を確立していくことが重要な課題となっている。一方、日本の

森林の現状を見れば、低迷する立木価格の下で森林を適切に管理しようとする森林所有者

の意欲は徐々に低下し、伐採後に再造林されない伐採跡地が増えている。主伐面積に対す

る植栽面積の割合は、3割程度に留まっている(2020年度森林・林業白書)。

地球温暖化問題への関心の高まりから持続可能性が担保された木材供給への期待が急激

に増大している。また、エネルギー価格高騰時にコスト上昇分を適切に転嫁することを促

した政府の対応にもみられるように、必要なコストを考慮して需要側と供給側が十分に協

議して取引価格を決定することを求める動きが加速化してきている。

複雑でわかりにくいと言われてきた木材の流通に図2のような新しい形が生まれること

が期待される。

木材取引への参加により森林所有者の経営意欲を喚起し、経営の集約化、境界の明確化

などを含め、これまで国産材流通の欠点と言われてきた国産材の安定供給体制の確立に貢

献するとともに、森林の価値の見直しや流通量の増大を通じて中山間地域の活性化にも資

するものになると考えている。

「温暖化への対応問題」と「地方活性」は進化の速さについていけなくなっているようで

すが、私たちは、都心部再開発振興の隙間産業の一つとして、低層木造住宅を提供してい

ます。

二極化が進行している中でも、「世界一の安心都市東京」と言われるように、“地域との調和“と“安心住宅“への提案をしてまいります。

世界で争いが激化している中、オリンピックが、「平和の祭典」と感じておられる方は少なくないと思います。

引き続きパラリンピックも始まります。成功をお祈りします。

都心部では、暑さのせいか人通りはやや少なく、車が多くなっています。

新宿伊勢丹に来店される方の4割程は家族連れの外国の方で、新大久保駅周辺歩行者の6割以上は、数人グループの若年層です。

私たちが新築提供している単身者向け小型ワンルーム物件の外国の方の入居者割合は、現在2割程度ですが増加傾向です。(保証会社による審査有)

今後の方向の参考になると思いますので新宿新聞記事をご紹介します。

8月1日(第2192号)

日本学生支援機構は5月、23年度の外国人留学生在籍状況調査を公表。23年5月1日時点の留学生数は前年比20.8%増の27万9274人に達した。大学は前年比11.5%増の8万362人、短期大学は前年比4.9%増の1955人大学院は前年比4.5%増の5万5539人だった。

新宿・渋谷・豊島の副都心3区にキャンパスを置く大学。

大正大学の今年3月時点の留学生人数28人(留学生比率0.5%)主な出身国は中国・韓国・ドイツ。工学院大学87人(同比率1.3%)主な出身国中国・韓国・ベトナム。宝塚大学162人(同比率30%。)主な出身国中国・台湾・マレーシア。東京理科大学834人(同比率4.2%)主な出身国中国・韓国・フランス。

日本政府は、昨年3月、教育創造未来会議の第2提言として33年までに留学生を40万人受け入れる方針を掲げ、それに向けた施策を打ち出した。少子高齢化が進み、他の国との高度人材獲得競争を勝ち抜くとともに、国際化に取り組む大学の環境整備を図る狙いがある。

新宿、渋谷、豊島の副都心エリアは、専門学校を含めた専修学校・各種学校の数が副都心3区内に166校と23区内の3分の1が集積している。いわば「専門職業人」を数多く育て、地域経済の発展に貢献してきた街といえる。

日本学生支援機構によると23年度(23年5月時点)の留学生数は前年比20.8%増の27万9274人。19年以来4年ぶりの増加となった。中でも顕著に増加したのが日本語学校。前年比83.6%増の9万719人となり、増加の受け皿となった。一方専修学校については前年比10.8減の4万6325人。コロナ禍前の復調にはいまだ厳しい状況が続いている。

新宿、渋谷、豊島3区は、専修学校・各種学校の多さから留学生の外国人住民が多い。

特に交通の利便性が高い新宿は、日本語学校の数が突出し、全国屈指の日本語学校が集積しているエリア。なかでも大久保・百人町や高田馬場駅周辺の地域に日本語学校が集中している。日本語教育振興協会に加盟する学校は都内に72校。新宿区26校、2位の豊島区5校、渋谷区2校。

自治体によりますが最低敷地面積や共同住宅の最低居室面積は強化に向かっています。金融機関の貸出基準も、最低敷地面積が強化されています。

一方で、都心部の二極化進行で、住居費負担割合が大きくなったり、住宅密集地安全対策進行に時間がかかったりしています。

私たちは、安全へ向けて進化し続ける木造住宅時代への提案と、すべての人の尊厳と地域の調和を大切にしていきたいと考えています。

7月3日、新紙幣が発行されました。

日銀の発表によると、3月末時点の家計の金融資産は、2,199兆円。

国の2023年度一般会計税収は、72兆1,000億円

2023年度公的年金運用益は、45兆円余

株価は、最高値更新中

内閣府が5日発表した5月の景気動向指数は前月より1.3ポイント上昇

総務省が5日発表した5月の消費支出は1.8%減少

そんな中、7月1日に、国税庁から今年1月1日時点の路線価(相続税・贈与税の算定基

準)が発表され、上昇を続けていることが報道されました。

実勢価格は、コロナショックの影響で、取引が少ない状況が長き判断は難しいと思います

。

私たちの実感では、都心部の地価はコロナショック後から昨年半ばまでの3年間は、公表

を上回る上昇(業者間取引主流)でしたが、今年に入ってからは上昇していません。

建築業者の多くは、販売時のローン付けが難しくなっているため、2年程前から1年程の間に未着工の更地を手放し、今も金融機関の情勢を見ています。

都心部の事業用地の在庫調整は終わっているようですが、「金融機関の査定が緩和され始めた。」という話はまだ聞こえてきません。

能登半島地震で、耐震基準の大切さが報道されています。

都心部でも、点在する老朽化建物は、火災・倒壊危険・通行問題だけでなく、税制や街の調和等多くの問題が指摘されていますが、このような地域の大型プロジェクトは、バブル

崩壊という苦い経験があり30年、50年単位の話となっています。

メンテナンスコストや原状回復費用で有利な木造小型ワンルーム提供は、気候変動・温暖化・再生可能資源と、地方活性等の他、二極化による治安悪化防止、地域の隙間産業の一つと考えていますが、IT革命への対応スピードが重要になってきました。

UAVによる森林計測技術の現状 日本木材総合情報センター 2024年4月号より

UAVとは無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle)のことであり、ドローンと呼称されることもある。かつての森林計測と言えば、人の手による直接測定や有人機を用いた調査が主流であった。しかしUAV(無人航空機)の登場と技術革新により、森林計測における時間やコストの削減、アクセス困難地域での計測可能性、計測精度が飛躍的に向上し、精密なデータを効率的かつ安価な方法で得られるようになった。すなわち、森林計測技術に劇的な変化をもたらしたのである。

国有林をはじめ、地方自治体や森林組合などでUAVの活用が全国的に広がっており、森林

構造の把握、成長量の予測、境界の明確化など、森林管理における多岐にわたる分野で有

効な計測ツールとして確立しつつある。

森林計測においてUAVを効率的かつ安全に運用するためには、航空法や飛行技術にかんす

る専門知識が不可欠である。

少子高齢化と人口減少により、今後さらに林業従事者の確保が困難になると予測される中

で、UAVによる森林計測技術は森林管理の効率化と精度向上に大きく貢献し、主力の計測

技術となることが期待さている。

木造在来工法が、外国の方から注目され始め、国産床材も人気があります。

ドローン進化・搬出コスト削減が日本林業活性に繋がることを期待します。

先月後半から日本の方の引き合いが増え始めました。

私たちは、貸される方も借りる方も、尊厳を大切に暮らせる街“木の都東京”の夢を追い続けます。

当社は、新耐震・耐火基準適合木造マンションを「ティンバーション」としています

都心部に外国の方が増え続けていることをお伝えしていますが、治安悪化の報道が少ないように、以前のように車道を歩くとか、信号無視をされる方は殆んど見かけません。

都心部で営業されているタクシーの運転手さんにお聞きしても、「問題がある」と感じて

おられる方は無いようです。

私も、繁華街歩行中、デパートのエレベーター内、食堂でご一緒することが多くなってき

ましたが、マナーで気になることはありません。

来日される方々は、日本の習慣等を学ばれておられるように感じます。

「外国の方無くしてやっていけない時代」を迎えていますから喜ばしいことではないでし

ょうか。

来日される一部の高所得者層の宿泊料が、一泊数十万の話は珍しくなくなっていますが、就労目的で長期滞在の方々の住宅問題の報道は殆んどないようです。

低所得者層の住宅を考えるにあたっては、スラム化防止のためにも、“地域との調和と安心”が重要です。

二極化が進行していることから、行政指導に注目しています。

私たちは、尊厳を大切にした低所得者向け住宅に長年携わってきましたが、江戸長屋の延長線上にある地域との調和は特に丁寧な対応が必要だと感じています。

“古きは捨て新しきが良し”という時代の流れに逆行することもありますが、来日される方々の中には古きを大切にする日本に注目されておられる方は少なくないように感じていま

す。

ウサギ小屋との見方があるようですが、これからも「プライドある小さなプライバシー」 の意義を、少しでも多くの方々に理解していただく努力を続けていきたいと思います。

小規模共同住宅の民泊活用の需要が増えています。

私たちは、民泊の指導をしているわけではありませんが、参考情報としては、下記のよう

なハードルがあるとお聞きしています。

但し、地域によって許可基準・指導が違うため事前確認が必要です。

・国土交通省による都市計画法で定められた13種の用途地域の内、4つの住居専用地

域等は民泊許可基準外

・稼働日数は年180日以内

・管理に関する指導があります

管理費は、収入の20%程度とのことです

・洗面台等設備に関する指導

・月額賃料収入は、一般賃貸料の概ね3倍が目安

当社が現在販売している物件では、物件情報で公開した上落合3丁目(工事中)と方南町

が該当しますが、方南町は現在一般賃貸住宅として満室稼働中です。

他に、ホテルに関する許可基準・指導も緩和に向かっているとのことです。

私たちは、“木の文化”、“木造在来工法の価値”を世界の方々に伝えたいこともあり、“木の都東京”の夢を見続けて参ります。

“木の文化”

木はどんなに手をかけても枯れる、枯れることを知っているから、次は進化した木を植え

る

「円安」の報道が続いています。

為替相場は、国にとって影響が大きいだけでなく、国力の物指の一つと考えられています

。

敗戦ですべてを失った頃の日本は、世界から取り残されていました。

下記は、70年前の為替相場です。(現在 G7、BRICSと言われる国)

世界主要国の円・ドル換算(昭和30年―国連調・毎日年鑑)

日本(円)=1.0 ………… 日本円換算

アメリカ合衆国(ドル) =360.0 イギリス(ポンド)=1008.0

西ドイツ(ドイツマルク)=85.72 フランス(フラン)=1.03

イタリア(リラ) = 0.58 カナダ(ドル) =365.87

ブラジル(クルゼイロ) =19.48 ソ連(ルーブル) =90.0

インド(ルビー) =75.0 中華民国(元) =23.0

南ア連邦(ポンド) =1,008.0

「何が変わったか」を学び、「これからどのように変わるか」を考える大切な時ではない

かと感じます。

私たちは、「木は、枯れる」ことを学び、「次にどんな木を育てるか」を考える日本の「

木の文化」と、それを支える「人的資源」についての夢をお伝えしています。

平成23年12月30日 “希望”は進化の礎

平成27年8月2日 「新国立競技場に日本の木材を」

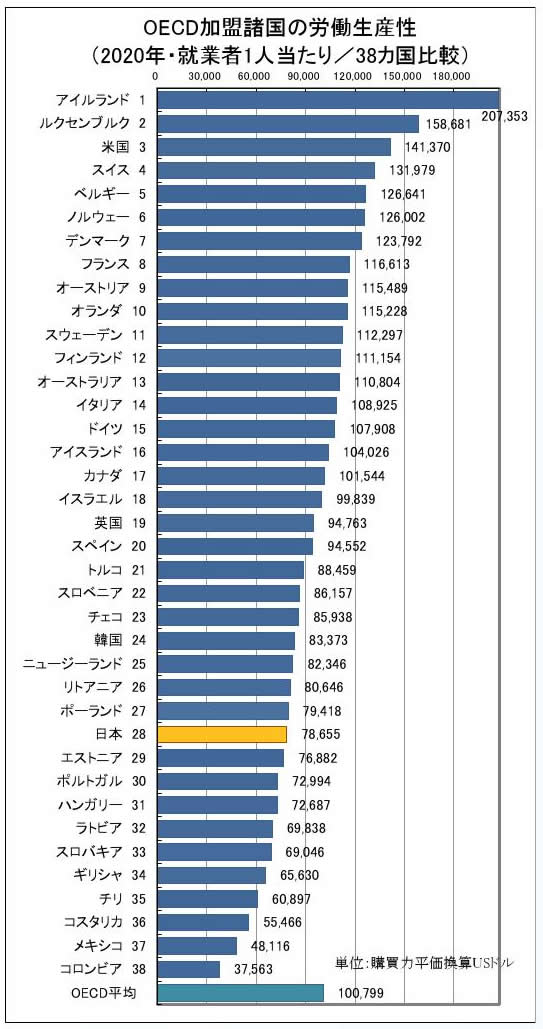

令和4年7月30日 OECD加盟国の労働生産性

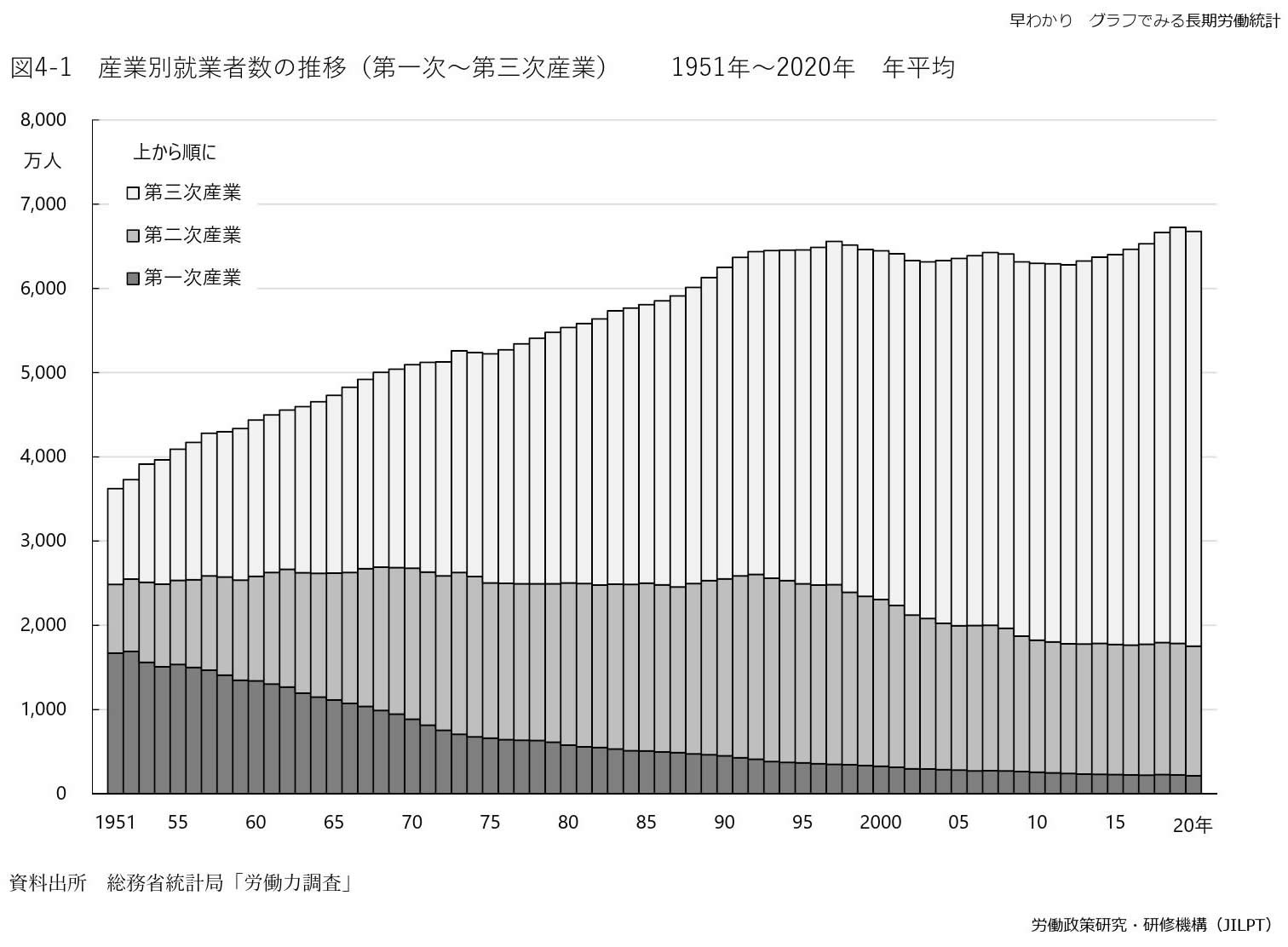

令和4年7月30日 産業別就業者数の推移

令和5年9月7日 日本の木材の需要

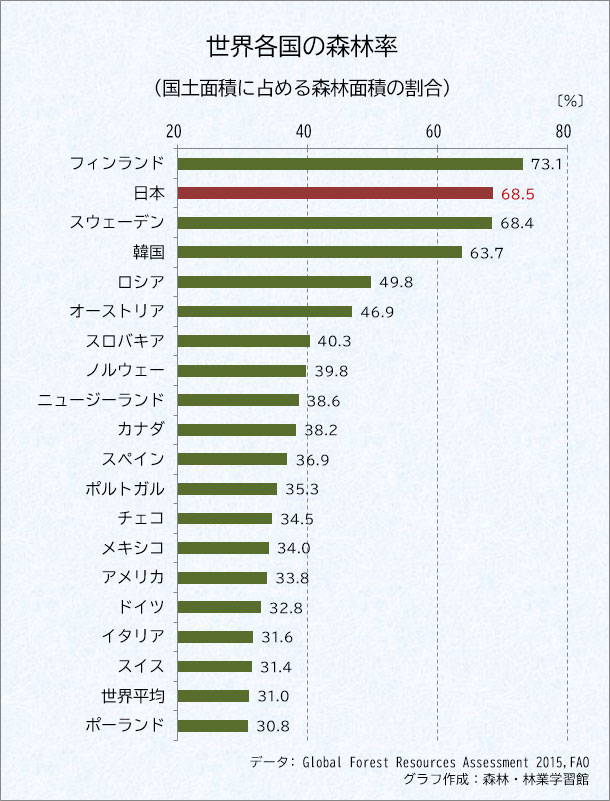

令和5年9月7日 世界各国の森林率

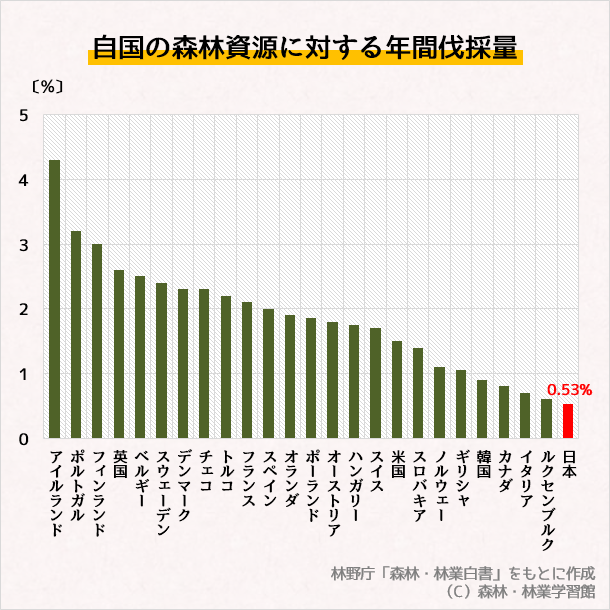

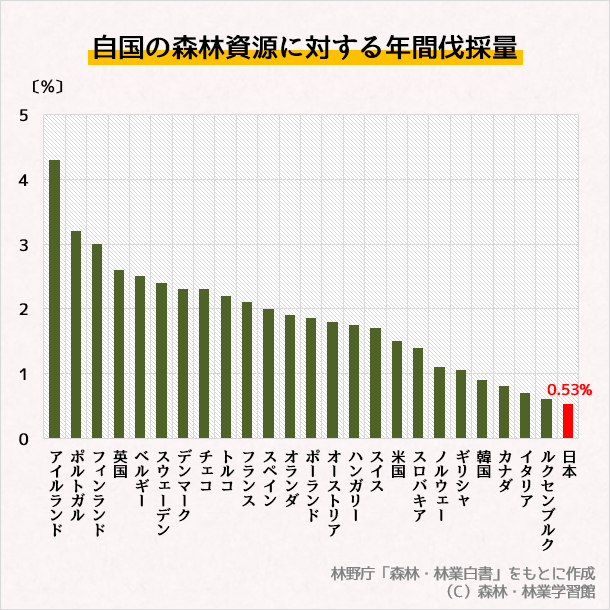

令和5年9月7日 自国の森林資源に対する年間伐採量

令和5年12月31日 大工数の推移と今後の予測

2023年は木材業界・住産業の転換点となるか?

2024年1月25日付ファイナンシャル・タイムズ誌に「日本の住宅会社、米熟年層の救世主

となるか」と題する記事が掲載された。仏のクレッソン首相から「日本人はウサギ小屋の

ようなアパートに住み、2時間もかけて通勤し高い物価に耐える蟻のような生活をしてい

る」と揶揄された1990年から30有余年、日本の住宅会社が米国の若者を救うほどとなった

かと、隔世の感のある題目である。2023年の新設住宅着工戸数はシンクタンクの予想に反

して減少し、木材業界の大型倒産も相次いだ。

木材情報(一般社団法人日本木材総合情報センター2024年4月号)より

観光地だけでなく、都心の繁華街でも外国の方が増え続けていますが、「“和の国”日本の“安心”に興味を持たれている」ように感じます。

私たちは、調和を大切にしながら“木の都東京”の夢を見続けていきます。

国土交通省が3月26日に令和6年1月1日時点の公示価格を発表しました。

高額で注目の「銀座4丁目」と「新宿3丁目」も引き続き上昇を続けています。

私たちの事業エリア中野も再開発が進み、上昇率が注目されています。

都心部地価上昇の話題は、基準地価(7月1日時点の地価を都道府県が調査し国土交通省

がまとめる)が発表される頃になれば、長期ローン問題と共に更に加熱すると思います。

上記以外に、固定資産税の基準になる路線価がありますが、実勢価格ではありません。

一般取引で知りたいのは実勢価格ですが、問題が多く難しいでしょう。

参 考

体験による実勢価格は、公示価格の1.5倍くらい(取引時経費5~8%含)が目安で

すが、現状は、売手市場・情報不足常態化もあり、更に1割以上高く前記実勢価格で

取得できると考えない方がいいと思います。

「コロナショック期に下落した」と報道されていますが、その間、私たちが携わった業者

間取引での下落はありませんでした。

「取引が細っていたこと」ではないかと考えます。

令和5年7月6日付け本コラム(銀河バンク)でお伝えした、「都心住宅地50年の推移」 のグラフ対象地も下記のようにすべて上昇しています。

令和5年1月1日 令和6年1月1日

高田馬場1丁目 79.3万円/m2 → 83.5万円/m2

豊島区東池袋2丁目 76.2万円/m2 → 82.3万円/m2

中野区中央2丁目 60.9万円/m2 → 65.1万円/m2

杉並区松ノ木3丁目 51.7万円/m2 → 54.0万円/m2

コロナショック下を除き、近年、私たちが提供している収益不動産の7割以上は外国の方 が、法人名義でご購入されています。すべて現金ですが現状を報道されることはありませ

ん。

この状況がいつまで続くかは分かりませんが「このままだと、都心部不動産の多くが、外

国の方の所有になってしまう」ことを心配される方がちらほら出始めています

将来への備え(聞き取り体験より)

日本の方……預貯金等金融資産での対応が主流

中国の方……実物資産(手持ち貴金属・骨董・不動産)売却が主流

「都心部の地価下落・資産デフレを心配される方は殆どおられなくなってきた」と同時に

、戦中戦後のインフレとバブル崩壊デフレを体験した私たちの年代の方は、実物資産とし

て不動産所有を選択される方が増え始めたと感じます。

日本の方は、不動産購入資金の大半を金融機関からの借り入れで準備するのが一般的です

。

私の体験(50年、売買取引2,000件以上)では、現金取引は極僅か(数%)で、その大半

は「緊急投げ売り」「銀行の損切」と「バッタ買い」等です。

中国の方は現金取引が原則のようですが、仲介業者が代理・代行されることが一般的で、

金融機関に相談される方は殆んど無いようです。

仲介業者は、取引の安全と、世界観での物件選択(確定利回り・期待利回り、キャピタル

ゲイン・ロスと換金性等)を勉強されていると感じます。

都心には、中国の仲介業者が増えているため、日本の仲介業者を利用される方は殆んど無

いようです。

日本の方の物件選択は、目的が、自家使用か収益用かで違いますが、収益用の場合は借り

入れ予定金融機関の窓口相談から始まるのが一般的です。

自家使用目的で取得する場合の注意点

購入時の家族構成・ニーズを主に選択されますが、経年、売却時、賃貸した場合の

ことも考えておくことが重要です。

移動手段が進化しても人口集中が続きそうですが、都市再開発は、規模が大きいほど効率

が良いと考えられています。

その過程で狭小物件が虫食いで発生することが多くなります。

私たちの事業は、二極化進行過程では避けられない隙間産業の一つですが、温暖化防止、

地方活性化のためでもあることから、これからも“調和”を大切にしたいと思います。

株価の上昇が話題になっていますが、二極化も進行しています。

昭和46年から不動産業界に入り、「オイルショック」、「土地神話」、「バブル経済」、「リーマンショック」、「長期デフレ」、「多くの災害」、「価値観の多様化」の中で、半世紀にわたり最前線で2,000件以上の不動産の売買を体験し、“不動産は資源”であることを指導して下さった方々に感謝しております。

本コラムでは、“30年デフレ”の体験もあり、中・長期キャッシュフロー、実質利回りが長期借入金利(全額借り入れた場合)以下であることの重要性をお伝えしています。

現金購入・自家用であっても同様の利回りチェックが重要だと考えております。

実質利回り=表面賃料(果実)収入―(維持経費・積立金+原状回復費用)

一方で、コロナショック下で4年以上都心部売地情報不足が続いていますが、潜在需要増に加えて社宅需要増も始まっていることに注目しています。

不動産取引活性化で、実勢価格は表面化します。

企業の含み益が株価上昇の一因になるとの見方もできるのではないでしょうか。

既に、半年後には「不動産価格の上昇が話題になる」ことを予測される方がおられ、当社販売物件へのアクセスは増加傾向です。主流は中国の方々です。

金融情勢によるでしょうが、日本国内で需要が話題になるのは、今年の秋以降と考えておられる方が多いようです。

日本の多くの方々が、今も不動産バブルを心配されていることから、購入時頭金割合に対する考え方がポイントになると考えます。

私たちは、但馬地方のヒノキを使用しています。

但馬の中心部養父市の84%は傾斜地にある森林で、冬山は今も大雪が降ります。

「弁当忘れても傘わすれるな」と言われるほど天気が変わり易い日が多く、季節温暖差と地勢が良質な木材生育に貢献しているのではないかとの見方もあります。

出雲大社建替工事(江戸時代)では、養父市妙見山の木材が使用されたとのことですが(資料によって異説があります)、返礼としていただいた三重塔が名草神社に残されています。

但馬の国は、明治初期の合併で兵庫県となりましたが、城崎温泉・コウノトリ、松葉カニくらいで、ご存知の方はそんなに多くありませんので少しだけ……

◎やぶいしゃ(藪医者)

江戸時代、但馬の中部但州九鹿(現兵庫県養父市八鹿町九鹿)に、死にそうな病人を治すほどの名医長嶋的庵がおられ、その父長嶋瑞得が5代将軍綱吉の旗本となりました。

しかし、名医のブランドを悪用する医者が続出し、ヘタな医者を意味するようになったといわれています。(様々な語源があります)……養父市歴史より

◎国産黒毛和牛の先祖は、99.9%が昭和14年養父市隣接の山村「小代」(おじろ)

生まれの「田尻号」の子孫であることが証明されています。(小代観光協会)

◎応仁の乱以降、京都から但馬地方に移住した方々には学問の大切さを考える方がいたそうです。東京大学初代総長加藤弘之氏は養父市隣接出石町(現兵庫県豊岡市出石町)出身で、現在も生家が残されています。

私たちは、「地球温暖化対策」、「地方再生」、「二極化進行と都心の治安」を三本柱と考え、但馬地方の国産ヒノキを使用し、“木の都東京”の夢を見続けています。

能登半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

被災された方々にお見舞い申し上げ、一日も早い復旧・復興を心よりお祈りいたします。

古語になり始めた「異常気象」「想定外」への対応のために、大災害の教訓毎に国土交通省が安全基準を見直していますが、地方では難しい問題が多く簡単ではありません。

新しい基準で建てられた建物が多くなっている都心部でも、区分所有マンションは大規模修繕時の積立金、建て替え等の問題があります。

木造新築建物は、耐用年数・償却期間乖離の問題があります。

今年は、辰年ということで、経済の好転を期待される報道が多いようです。

私たちは、昨年初に「ローン金利上昇が始まり、不動産活性化の年になるのではないか」と予測していましたが、都心マンションにとどまっています。

一方で、現金で購入される中国の方からの積極的な引き合いは、今回も12月15日を過ぎてから急増しています。成約率が下がっているため春節後に注目しています。

日本では、不動産購入時の頭金は1割程度が一般的ですが、バブル前は金融機関の提案で、担保余力のある他物件を2番抵当とし、頭金に加算して取得し易くしていました。

現在2番抵当貸付は殆どなく(一部の金融機関で取り組んでいます)、「住の二極化」進行が加速しているようです。

・大都市か地方か

・買うか借りるか

・区分所有か一棟か

東京都心では、不動産の供給量が少ない状況が続き、潜在需要が増え続けています。

私たちは、2番抵当に変わるものとして、都心部の不動産の上昇率が安定してきた数年前から、頭金相当額の公的保証(頭金が実質2倍)を提案しています。

止められない気候変動とIT革命・グローバル化で、世界は二極化が進行し、争い・ゼネストの増加が心配されています。

日本では、建物高層化が順調に進行していますが、地価の上昇と建築代高騰で利回りが低いことから、新規取得を検討される方は、金利の上昇を心配されています。

私たちは、借入金利が年3%でも、長期安心経営と換金性の“安心”を実感していただける比較的求め易い価格帯の物件を目指しています。

私たちの「一棟売りマンション」を、“CSMマンション”とさせていただきますので、説明資料をご請求ください。

CSMマンション……Clean Safety Microマンション

コロナショックから間もなく4年になります。

高度成長期に建てられた日本を代表する高層ビルの建て替えに老朽化したインフラの整備が加わり、再開発が見えるようになってきました。

しかし、都心タクシーのベテラン運転手さんの方々が「忘年会時期なのに淋しい」とおっしゃるように眠らない明るい東京の光景はありません。

コロナショック前より多くなっている国外からお見えになっている方は、日本の生活様式に慣れておられるように感じます。

“木の文化”で繋いできた日本の“和の文化”に注目され、世界のリーダーとして興味を持たれている方もおられるのではないでしょうか。

Timber City vol.4 2023 JUN 一般社団法人 日本木造耐火建築協会

中規模木造建築の今後の展望

近年、10階前後の木造建築の計画が目白押しである。

中規模木造建築の今後について

要求している耐火性能を決める条件

建築規模による制限

主に、建築部の倒壊と倒壊につながる内部延焼を防ぐ目的

建物の用途による制限

避難に影響するような内部延焼を防ぐ目的

建設する「地域」による制限

隣接する建築物との関係から、主に外部延焼を防止することを目的

都市木造建築の今後展望

現在、次々と木造プロジェクトが計画されている。多層の木造建築が増えるのは確実である。

今後の「都市木造の普及」に関しての視点

1,施主層の変化・拡大 中高層建築の木造化が大きく進展するだろう。

2,木造と他構造の混構造建築が増えるということである。

混構造も、都市に木造建築を増やすための有力な選択肢といえる。

3,地域ゼネコンや中小ゼネコンの取り組みが必要になる。

4,非住宅木造建築を対象とした木質部材の供給体制の構築である。

「増える木材需要に的確に、的確に対応できる体制が求められる。

耐火木造建築の普及は新しい段階にはいった。都市木造をめぐる動きはますます活発になり、本格的な普及期を迎えることになる。

残念ながら同時に、ペティクラークの法則(経済発展による産業構造の変化)そのままに、一次産業低下が進行しています。

木材情報 2023年11月号 一般財団法人 日本木材総合情報センター

日本は人口減少局面に入っているが、それ以上に担い手の減少速度が早いのが、建設業、特に大工である。

「木造」の公共建築や大規模建築は増えている。しかし、そこで用いられる木材の大半は、合板や集成材などのエンジニアード、無垢材(製材)が用いられることはほとんどない。

伝統ある日本の木使いに立脚した温故知新の家づくり、良質な木材の活用、スキルの高い大工の確保と育成はそうした政策にも矛盾しないはずである。

日本家主クラブは、不動産バブル発生・崩壊を体験し、都市再開発における隙間産業の役割の大切さを実感した各者が集まり、2000年1月に設立しました。

お金に縁のない人の集まりでしたが、歴史的な資産デフレのなかで事業を継続できたのは、地球温暖化への対応、地方再生のため「“木の都東京”」を、お伝えしているからではないかと思います。

分譲マンション管理費、修繕積立金、修繕積立基金が高騰していることから、新しい需要が増え始めました。

当初「“木の都東京”」の話をすると笑われましたが、今は笑う方はおられません。

“木の文化”……日本は、森林に恵まれているが、木は必ず枯れる

「次は、どんな木を育てればよいか」を繋いでいく

愛称“ありがとさん”で、“安心”と“調和”をテーマにしていますが、隙間産業の意義を理解して下さる方は、今もそれほど多くありません。

私たちは、実績が信頼に変わったことに感謝し、

くる年も“木の都東京”の夢を見続けて参ります。

皆様が、安心できる年をお迎えになられることをお祈り申し上げます

不動産への長期貸出金利上昇で、金融機関の対応に変化があるようですが、依然弊社へのアクセスは中国の方が主流です。

不動産投資に積極的な中国の投資家の方々は、収益還元に精通されたその道のプロに相談され、所有期間によって物件を選択されているようです。

日本の方が不動産を取得される時は、借り入れ先金融機関との相談から始まります。

相談を受ける金融機関は、現況取引事例によって資産査定されるのが基本です。

私たちも直接ご本人様から相談を受けますが、「収益不動産のチェックポイントは、実質利回りが長期ローン金利以上であること」をお伝えしています。

部屋の広さを気にされる方も多いようです。

「6帖一間に二人で住んで学んだ頃の話」をすると大抵の方は理解されます。

「ウサギ小屋のような小さな部屋」、「小型ワンルームの功罪」について、このコラムで色々な角度で説明してきましたが、人口集中が進むほど若くて動ける方は貴重で不可欠です。

低所得者の待遇次第で、スラム化・治安悪化が進行することも、ここで申し上げるまでもありません。

木造マンションの報道が多くなり、“高級感のイメージ”になり始めています。

これからも、狭くてもプライドを大切にした部屋を心掛けてまいります。

地域差があるでしょうが、下記のグラフは、ワンルーム賃貸市場の現況です。

物価上昇による実質国民所得減で賃貸物件の入居率低下や値下げが報道されていますが、少子化が進む中でも若年層の都心志向は変わらないため、“安全”な低賃料物件の稼働率(97%)は安定し、賃料値上げが始まっています。

新築される建物は、年々災害に対する安全度が高まっている反面、資材の値上がりと深刻な人手不足で、建築代の上昇幅が大きくなっています。

都心収益物件の利回りは、地価上昇が重なり下がり続けています。

当社に引き合いいただく方は、「海外の主要都市と比べて、割安感がある」との見方をされ、借入をしないで取得される海外の投資家の方が主流です。

日本でも不動産は、利回りに関係なく「金融資産相続より有利」なことをご存知の方は多いようですが、相続後の「長期にわたって得られる安定運用収益」が、相続時の課税対象外であるメリットを理解されておられる方は少ないようです。

木造建物の安全性と耐用年数が見直され、高層ビルを含め都心部でも「新木造建築時代」が始まっていますが、RC造建物志向が続いています。

現状に興味を持たれておられる高齢者の収益物件に関連する先端情報収集が難しくなっていますが、コロナショックとネット社会対応ミスマッチが起因とすれば、不動産取引流通形態も、アプローチに変化が求められているのではないでしょうか。

高額で重要事項説明が必要とされる私たちの商品は、物件調査等に基づいて、責任ある説明ができるのは売主ですから、直接販売を進めていく時ではないかと考えます。

当社は、長期安定収入による“安心”をテーマに、新築物件の調査・企画・設計と販売代理を担当しますが、買主様から手数料等一切いただきません。値引きサポート(販売流通コスト)、金融機関等への対応に必要な物件説明資料の他下記資料を積極的に提供します。

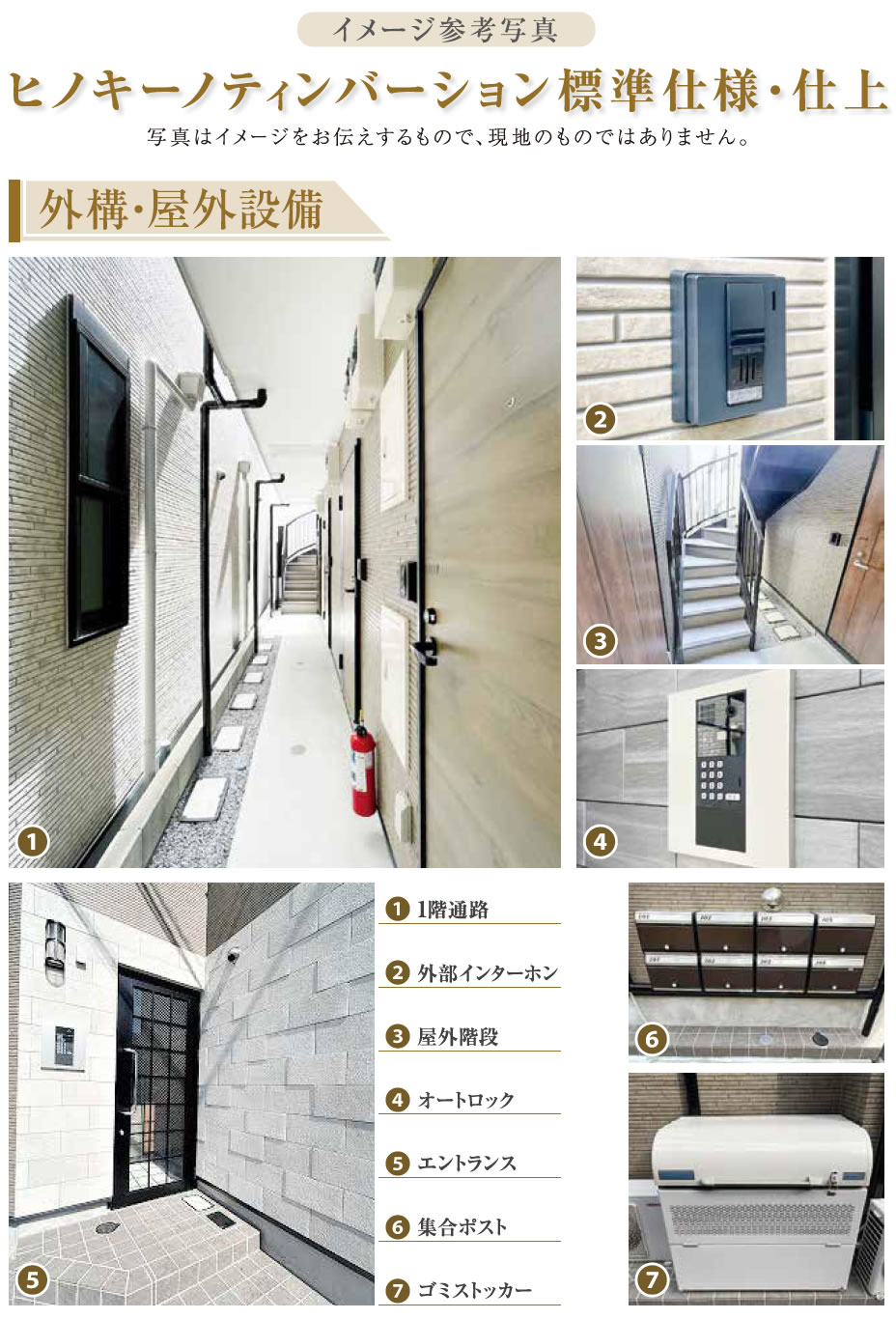

販売中の現場は、工事中のケースが多く、完成後も入居までの時間が殆んどとれないため、ここでは最近施工した現場の内装イメージや設備等の写真を公開させていただきます。

ご紹介を含め、興味をお持ちの方はお気軽にご連絡下さい。

メールの他、電話(米田090-4395-6901)、郵送でも対応してまいります。

守秘義務厳守は勿論、一方的な営業活動は一切致しません。

○ヒノキ造りの家 ○劣化対策等級(構造躯体等)

○住宅瑕疵担保責任保険 ○準耐火構造建築物

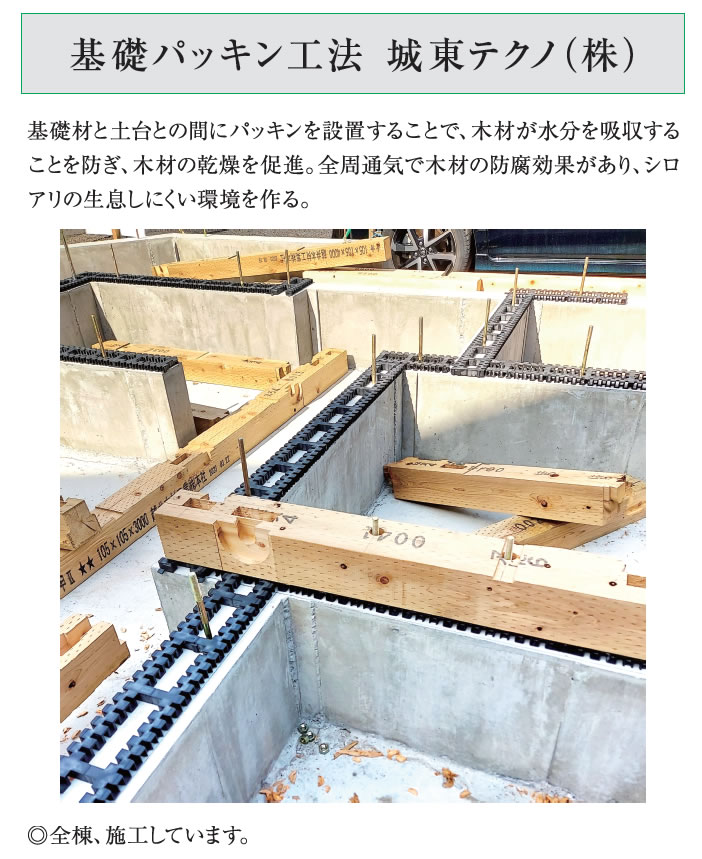

○地盤調査・地盤補強工事 ○基礎パッキン工法

○販売図(手数料分を値引きで対応) ○販売実績表

○最近施工現場の内装・設備イメージ写真(現地のものではありません)

2023年7月1日時点の基準地価が9月20日に報道されたこともあり、都心部の地価上昇と、潜在需要の実態が表面化し始めました。

基準地価:不動産鑑定士の評価を参考に国土交通省が取引となる目安として発表

コロナショック不安が小さくなり仲介業者が動き始めたこと、金融機関の貸出基準に変化がみられることで、不動産取引は活性化へ向かい始めたようです。

既にマンション価格上昇報道が始まっていますが、土地需要が表面化し始めたことで、都心部の地価上昇と供給不足が続いていることも報道され始めると思います

11月中旬に着工を予定していますが、それまでの期間限定で当社事業エリアの中で特に人気の高い山手通り内側に所有している土地の中から、都庁が徒歩圏内の土地を販売させていただきます。

今回は、建築条件なしとさせていただきます。

この件のお問い合わせは、

米田にお願いします。

090-4395-6901 深夜以外は休日でもお受けします

9月1日は関東大震災から100年目でした。

大災害に対する受益者負担が難しいことから、「声はすれども姿が見えない環境問題」解決への道については、今も、“環境産業”として報じられることはありません。

同時にIT革命グローバル化が進行していますが、「異なる“文化・歴史”と、どのように向き合うか」という教育の在り方が問われているようです。

日本は、「木はどんなに手を加えても枯れる」ことを歴史から学び、枯れることを知って次の進化に繋ぐ「木の文化」の国と言われています。

世界の森林率は31%ですが、今の日本は2/3以上が森林で、フィンランドに次ぐ世界第2位の森林大国です。

林業から次の日本が見えてくるのではないでしょうか。

私たちは、「木の都東京」の夢を見続けてまいります。

長期ローン金利問題が報道されるようになりました。

(期間の問題も始まると思います)

見通しの質問には

頭金30%を考えておられる方には

今は買い手市場ですから「チャンスかもしれません」

頭金10~20%を考えておられる方には

都心部の潜在需要が膨らんでいますから「今より20~30%高くなっていると思います」

どちらにしても、金利上昇を前提に計画されることをお勧めし、都心部の不動産は、「水面下でミニバブルが進行している」との声があることや、キャッシュフローの大切さをお伝えするようにしています。

世界の投資家が「安全」を求めて動き始め、変化への対応が地域格差につながる時代になっています。

通貨に対する考え方も変化していることから、経済の予測は未知の世界に入っている部分が大きくなっているようです。

新宿にいる時間を多くしたことで、外国の方が日本の文化を学ぼうとされていることを実感しています。

私たちは、木の文化から「“住”の長期安心」をガンコに求めていきたいと思います。

以下は、木造建築の進化に取り組まれておられる、一般社団法人 日本木材耐火建築協会さんが発行されている冊子の内容の一部です。

木造建築の実現には、耐火性能が欠かせない防耐火性能の基本と流れ、中大規模木造建築について。

要求される耐火性能を決める3つの条件

第1は、建築の規模による制限で、主に、建築物の倒壊と倒壊につながる内部延焼を防ぐことを目的としている。

第2は、建築の用途による制限で、火災が発生した場合に在監者の避難が終わる前に建物が倒壊しないことや、避難に影響するような内部延焼を防ぐことを目的としている。

第3は、建築する「地域」による制限で、防火地域や準防火地域の建築について、隣接する建築物との関係から、主に外部延焼を防止することを目的としている。

建築の備える3ランクの耐火性能

第1は「耐火建築物」で、主要構造部に火災の種類、部位、及び最上階から数えた階数に応じて、必要な性能が定められている。

第2は「準耐火構造物」で、燃えしろの厚みは、部位と材料の組み合わせで定められている。

第3の「その他建築物」は、「耐火建築物」「準耐火建築物」にならない建築物のことである。

耐火技術の開発と多層木造

今や耐火性能に関しては、高さの制限はなくなりつつある。

都市木造建築物の今後の展望

現在、次々と木造プロジェクトが計画されている。多層木造建築が増えることは確実である。今後の「都市木造の普及」に関しての視点提示

第1の視点は、施主層の変化・拡大で、木造建築が一般的になりつつある。ボリュームである中層建築の木造化が大きく進展するだろう。

第2の視点は、木造と他構造の混構造建物が増え、今後も増えることが予想される。建物の一部に木造部分を設けやすくなる。メゾネット住戸内の中間床や壁・柱、また、最上階の屋根や柱・梁などの木造化が予定されている。

第3の視点は、地域やゼネコンの木造への参入で、木造建築の裾野を広げるためには、地域ゼネコンや中小ゼネコンのお取組が必要になる。

第4の視点は、非住宅木造建築を対象とした木質部材の供給体制の構築である。「増える木材需要」に的確に対応できる体制がもとめられる。

以上のように、耐火木造建築の普及は新しい段階に入った。都市木造をめぐる動きはますます活発になり、本格的な普及期を迎えることになる。

世間はお祭りシーズンに入っていますが、3年の空白のせいか、一段と盛り上がっているようです。

普段は物静かな日本の文化だからこその光景を改めて実感しています。

暑いこともあり、多くの企業が早々に夏季休暇に入ったようですが、コロナショックと想像以上の気象変動の中で、秋以降の不動産業界の変化に注目しています。

7月3日国税庁から2023年1月1日時点の路線価が発表されました。

このコラムでいつもお伝えしているように都心部の地価は上昇幅が大きくなっています。

私たちの活動エリア住宅地実勢価格は、現在、路線価の2.5~3倍で、バブル期最高値の70%程で取引が成立します。

毎年3.2%の上昇を続けると50年で5倍になりますが、下記グラフ(都心住宅地50年の推移)からも、長期的には土地が安定資産であることが分かります。

都心の事業用不動産の利回りは下がり続けていますが、難しくなっている世界情勢から、今、中国・台湾の富裕層の方々は、安全な投資先として東京都心の不動産を高く評価され、当社が公開販売している物件へアクセスして下さる方が増え続けています。

5年程前までは80%程が日本の方々でしたが、昨年暮以降90%くらいは中国・台湾の方々です。

複数所有していただいている日本の方々にご連絡してみると、「今は買い時と考えていますが、ローン問題で実現できません。」との御返事がほとんどです。

これまで取引が多かった金融機関にご相談をしても同様のご回答です。

賃貸市場は、昨年後半から回復していますから、売買取引事例が増えれば金融機関の対応は変わってくると考えられます。

何かのお役にたてばと考え、参考データ図表をお示ししてみます。

地域差が拡大しているようですが、現在当社が対象にしている地域の住宅地の現状を参考にしたものです。

「地価が上昇を始めるとバブルの再来ではないか」と心配をされる方がありますが当時の状況とは異なります。

先のバブル期の都心部は、虫食い再開発進行地域が多く、固定資産税等の維持経費を支払うと実質利回りは2%以下で、借入金利は、都市銀行でも5%以上(多くの方が年14%のノンバンクを利用)でしたから、多くの不良債権が発生する正に“バブル”でした。

これからも、金利と実質利回り、キャッシュフローを常にチェックしておかなければいけないと思います。

下記のグラフは、令和5年6月20日「住宅新報」に掲載されたものです。

少子化問題が、「財政で解決できないだろうか」と論じられているようです。

一方で、“自身の利益”から“お役に立ちたい”に変化されている高齢者がおられます。

「昔話が始まる」と言われて、若い世代から敬遠されているようですが、経済活性化には大切な方々とも言えるのではないでしょうか。

参考:今、収益物件を購入されておられる日本の方は、70歳以上の方々です。

「國民學校」最後の児童として「昔話」を少し

塩も砂糖も配給で、開墾した棚田で作った米は供出(きょうしゅつ)し、「給食」は言葉もなかった時代に、108戸の集落だけでも同級生が14人いて、地域や家族のための整備・清掃・防犯等は住民自身でやるのが当たり前の中、バスコントロール(BS)の教育をうけていました。

「學」の字が難しいため「メーメーヨーヨーカンムリコ」と覚えた時代です。

変えられた文字の一つに「氣」の字があります。「氣」と「気」について大辞林(三省堂) 広辞林( 岩波書店)を詳しく見ていると、いまだに「氣」を使いたくなります。

「元気でいられるのは“氣”に支えられているのかな」とか、「“勝負”から“引き分け”の社会に戻って来ないかな」と思ったりする年齢になり、“アインシュタインの世界”が覗けるような氣がします。

気候変動の中、移動手段が無くなっていくことで、高齢者の都心志向が進行するでしょうから、お役に立ちたいのですが難しい問題が多いため勉強中です。

ご指導の程宜しくお願い致します。

都心最前線

・ターミナルの人出はコロナ前の7割くらい(?)に回復しています。

・オフィスビルの消灯はまだ早いところが多いようですし街の照明も暗いままです。

・路線バスの乗客が増えてきました。

・デパートにベビーカーが増えたように感じます。

・日本型マナーが、外国の方に浸透してきているようです。

・当社の真上と中野の真上の飛行は、2~3分間隔(風向による)です。

・欧米系、インド系の方々の割合が増えました。

・外国語学校は、休校中のところが多いです。

・工事による車の渋滞は殆んど見られません。

・週末の新聞に、不動産関連折り込み広告が少し入り始めました。

都心不動産価格上昇を感じておられる外国人投資家の方々が積極的に買っておられることはお伝えしていますが、仲介業者の活動が始まったことで取引が増え始めています。

株価上昇は、不動産価格上昇(3年で20%程?)による含み益等が表面化することがその要因の一つになっているのかも知れません。

参考:長期金利より実質利回りの方が高い収益不動産はバブルではありません。

脱酸素問題の深刻化と共に、30メートル級の木造ビルの話題が多くなってきました。

木造建築の高層化は、「建築コストがRC造より高い」ことがハードルの一つとなっていましたが、ハイブリット型等でコストダウンが進められています。

日本には、世界最古の木造高層建築物といわれる法隆寺五重塔(高さは32.5メートル)を始め、数百年以上前に建てられた数多くの古い神社仏閣があります。

木造高層ビル建築技術は、日本より欧州等が先行していますが、匠といわれる日本の技術は“木の文化”として世界から注目されています。

しかし、「大工さんがいなくなってきている」という身近な現実はあまり報道されることはありません。

木造建物に関する私の体験では、「リフォーム等にお金をかけず20年程もてばいい」、「アパート仕様」等と、安造りの代名詞のように言われる方がおられる一方で、「RC造より木造建築が優れている」と考えておられる一級建築士さんもおられます。

毎年のように発生する想定以上の災害への対応が課題となっていることから、国土交通省の方針は年々災害への対策を強化しています。

東京都都市整備局も、「東京都建築安全条例」で、がけ、防火構造及び特殊建築物等に関する制限の附加並びに敷地及び道路との関係における制限の附加などを定めるとともに、地下街や道について独自の規制を定めています。

特に共同住宅については、一般専用住宅より厳しい基準で指導しています。

大都市では、住宅密集地対策、地盤調査・準耐火構造の指導もしています。

ここでは、当社が対応している項目の内容をお示しします。

住宅の品質確保の促進等に関する法律「住宅性能表示制度」……国土交通省

平成12年4月1日に施行された、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、同年10月に本格的に運用開始された制度

・安心point1,第三者の専門家が公正にチェックしてくれる!

・安心point2,住まいの性能をわかりやすく表示できる!

・安心point3,万一のトラブルにも専門機関に相談できる!

・お得point 性能に応じて住宅ローン金利や地震保険の特例がある!

■劣化対策等級(構造躯体等)…等級2

■住宅瑕疵担保責任保険…(株)住宅あんしん保証

■準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二の規定に基づき定めた構造方法)

同時に行っている安全対策等

■地盤調査・基礎工事…(株)横浜ソイル

■基礎パッキン工法…城東テクノ(株)

■国産ヒノキ仕様…兵庫県養父市付近の木材使用

特性については当社ホームページをご覧ください。

■木造マンションの特色(RCマンションとの比較)

◉維持コスト……「新築で取得後のランキングコスト」等の目安

「高田馬場駅」徒歩15分圏内の58棟620戸のデータを、10世帯に換算

※現況で試算したもので今後の数字は確定しものではありません

○管理費 …入金実績賃料×4%(現在提携している管理会社の基準)

☆委託業務内容

・入居者管理 募集・入退室対応、マナー指導、トラブル対応、近隣対応

・財務管理 入金チェック・支払、滞納対応

・建物管理 日常見回り清掃、メンテナンス・リフォーム助言

○点検保守・修繕費(樋口建設施工アパート620棟のアフターサービスデータより)

下記金額はインスペクション(調査等)経費を含みます

・1年目~12年間の合計保守修繕費 … 20~50万円

・12~15年後の点検大規模修繕費 … 180~250万円

・13年目~25年までの合計保守修繕費 … 30~70万円

―以上は実績、以下は予測(目安)

・25年後の点検大規模修繕費 … 180~250万円

・25年目~35年までの合計保守修繕費 … 70~100万円

・35年後の点検大規模修繕費 … 180~250万円

・35年後~50年までの合計保守修繕費 … 70~100万円

◉50年間の総修繕費 730万円~1,070万円

◎対応費…50年の総所得の2%~2.7%

当初から収入の3%を積立金とすることをお勧めしています

○45~50年後の判断

ケース1 リフォームして継続所有

ケース2 時勢との判断で建て替え

※注目…解体工事代150万円(RC造建物の1/2以下)

ケース3 現況での売却・相続

ケース4 更地にして売却

☆平均稼働率 33/34.3=96.2%…上記の内管理会社聞取調査320戸分のによる

計算の根拠:平均居住期間…33カ月

平均募集(空室)期間…Ⅰ.3カ月(フリーレント期間込)

コロナショックによる特殊情勢を一部考慮しました

☆小規模ゆえの優位性(単独所有の場合)

大規模マンションのように区分所有者が多い場合(敷地権等)は、管理組合が必要になり、

日常維持・管理、大規模修繕、建替他プロセスの難易度が高い

☆原状回復費

私たちの体験では、木造解体費はRC造の1/2程度

[参考] 収益不動産取得時の3大チェックポイント

☆取得後のキャッシュフロー

☆キャピタルゲイン(又はロス)……10年、30年後、50年後

☆想定を超える災害への備え

新世代型都心マンション市場で、国産ヒノキ造ワンルームが、“信頼できる長期資産”と認めていただけるための努力を続けてまいります。

毎年5月の大型連休中は、新宿駅付近に足を運ぶことにしているのですが、今年の人出は普段より多く、1/3以上が外国人さんのように感じました。(3年前は、ほぼ無人でした)

高層ビル化が進行していることで、歌舞伎町も近年にない混雑ぶりでした。

大ターミナルを中心に、賃貸料の上昇が始まっている現況を実感しました。

日本は、長期デフレ終息にホットし始めたところですが、多くの国でインフレ対応が問題になっています。

共通している目標は「ほどよいインフレ」だと思いますが簡単ではないようです。

【参考】50年前と現在の不動産評価比較 [例]…高田馬場駅徒歩6分(旧諏訪町)

○地 価 昭和47年1月1日公示価格 123,000円/m2

令和5年1月1日公示価格 793,000円/m2

○家 賃 昭和47年 2階 1SDKアパート 43.0m2 30,000円/月

(実例) 令和 5年 2階ロフト付ワンルーム10.5㎡ 72,000円/月

国土交通省が3月22日に今年1月1日時点の公示価格を公表しました。

公示価格…実勢価格の目安で「住宅地」と「商業地」に分けて示されます。

リーマンショック直後の地価下落は、回復までに5年程かかりましたが、今回のコロナショックは、地域によって違いますが3年くらいで落ち着いたようです。

2023年1月1日公示価格による上昇率

全国平均=1.4% 東京圏平均=2.1% 東京23区=3.4%

「長いデフレのトンネルからの脱却が鮮明になった」と報道されています。

ここでは、都心部土地売買に50年以上関わってきた私たちの土地売買体験(1,500件以上)から、実勢価格は、バブル崩壊直後とリーマンショック直後の「損切り物件」として処分されたものを除き、公示価格以下で取引した経験がないことをお伝えするため、公示価格・上昇率を単純平均比較したものと、私たちが直近1年間に取得した価格を比較してみました。

但し、土地の取引価格は、土地の状況だけでなく取引時の売主と買主の事情が要因になるため、実態ではありません。

※私たちの取得した現場はすべて更地の成形地ですが、セットバック後3~4メートルのやや狭い道路に接した土地です。

イメージし易くするため坪単価で表示しました。

・新宿区 公示価格 坪単価285.09万円(上昇率4.27%)

※私たちの取得価格313.18万円(早稲田あたりから西側5現場平均)

・中野区 公示価格 坪単価198.71万円(上昇率4.64%)

※私たちの取得価格309.69万円(中野駅~中野坂上駅周辺4現場平均)

・杉並区 公示価格 坪単価179.73万円(上昇率3.43%)

※私たちの取得価格256.32万円(環七周辺4現場平均)

・豊島区 公示価格 坪単価222.12万円(上昇率4.76%)

※私たちの取得価格294.67万円(山手通り周辺2現場平均)

現状は

「低金利で住宅需要が堅調」

「適度のインフレは健全な経済成長の現れの一つ」

「銀行貸出金利がどのあたりで安定するか注目される」と見られているようです。

しかし、日本の方の多くが金融機関から融資を前提に不動産購入を計画されるため、都心住宅取引の現状はバブル崩壊直後以上に低調です。

そんな中、都心部の土地を取得されておられるのは、値上がりが続くと考えておられる中国・台湾の方々が主流になっているようです。

一方で、コロナショックが始まってから3年間仲介業界さんが動けなかったという現実があります。

長年取引してきた山手線周辺業者さんの最近の話は、

「売地情報は殆んどない」

「3年前の価格より10%程度高い位では売られる方はおられない」

「20%高でも買いたい方の方が多いでしょう」とのこと。

コロナショック以前、私たちの土地仕入れは、70~80%が一般売主で、動機は、相続関連がほぼ半分、1/4が買い替え(一部換金含む)でした。

前記のケースでは、仲介業者が「立ち退き」、「相続等の係争整理」をされていました。

しかし、現在は、建売業者さんが計画を中止し、土地で手放すケースが主流です。

原因はすべて住宅ローンに対する不安です。

建売住宅の場合、新築して売れ残り、未入居のまま放置すると1年程で老朽化が急速に進行してしまうからです。

都心部の賃料は、コロナショックで一部下がった印象でした。現在は上昇期に入ったようですが、不動産取引活性化は、踊り場のように感じます。

当社提供物件で、ご希望により現在ご紹介ができるアパートローンの目安

借入期間=35年 金利=2.2% 頭金=30% 完済時年齢=84歳

首都圏の新築住宅は、少子化の影響だけでは説明できないような供給減少が始まっています。

原因の一つにローン問題があるようです。

取引事例が少ないことで、金融機関の土地評価は、国が相続税や贈与税を課す際の基準としている路線価が目安となっています。

実勢価格より高いと物納が多くなることもあり、路線価は実勢価格より低いのが一般的です。

建物の評価は、地方自治体の基準で決められているようですが、資材不足による建築代の急激な価格上昇に、評価がついていけないようです。

ローン借入期間が、取得者の取得時年齢と財務省による建物の償却期間となっているようですが、日本の方で収益物件を取得されるのは高齢資産家が多いことから、完済年齢によって返済額が変わることは、事業用不動産取引活性化のハードルの一つになっています。

30年余り前、日本の銀行は、企業からの利子収入が38兆円あったようですが、今、産業界は借入を減らし、個人は、金融資産2,000兆円となっています。

渋沢栄一が国立銀行を立ち上げてから150年となる今年は、変化がありそうです。

今、私たちのところにみえるのは、3年間中断していた中国・台湾の30代~50代の借入されない方々が主流です。

サポートされるのは母国の方ですが、宅地建物取引士の資格を取得されている方々です。

土地は、地域特性を重視され、建物評価は、昭和56年以降に立てられた建物と、それ以前のものとの違いを大切にされる等、国土交通省の安全基準を参考にしておられます。

そんな中、地価も建築代も上昇し続けていて、前回グラフでお伝えしたように収益物件の利回りは下がり続けています。

地価上昇要因の一つは、都心物件の供給が少ないことですが、仲介業者がコロナの影響等で「活動を控えておられるため」とも考えられます。

建築代上昇要因は、前記インフレの流れに加え、長期安全性(品質向上)を重視される方が多くなっていることもあるのではないかと思います。

不動産業界もコロナの影響が大きかったようですが、都心小型ワンルームの入居者は、外国の方と学生さんの一部を除き、コロナ前の水準近くまで戻ってこられました。

賃貸料は、コロナショック期間が長かったため値下げされたところもあったようですが、都心低額物件はコロナ前とあまり変わっていません。

外国の都市では600メートル級のビルは珍しくなくなっていますが、地震国日本でも都心に300メートル級のビルが計画されているようです。

移動手段・災害時の備えを考える人が多くなったことから、高齢者の都市集中進行も始まりました。

注目されてきた木造建築が新しい都市にどれほど貢献するか楽しみですが、格差拡大に繋がらないことを望まずにはいられません。

待ったなし、製材業界の人材育成

現状、大型工場の整備や育成にはさまざまな公的支援が講じられているが、それに比べると地場製材対策はいかにも手薄い。その第一として、人材確保のための支援策がほとんど講じられていないことを指摘したい。

同じ一次産業でも農業や漁業なら、野菜や魚を一般消費者に直売し、料理して食べてもらえるが、林業では一般消費者に山の木を持ち帰って利用してもらうことなど思いもよらない。山の木を生活者に広く利用してもらうためには加工セクターが健全に機能していることが不可欠であり、製材はその代表格なのである。

最後にあまり顧みられないことだが、目立て・研磨業界の弱体化による影響の深刻さを指摘しておきたい。

日本木材総合情報センタースタッフさんのご助言に感謝申し上げます。

昨年暮れには、販売公開したばかりの物件へ積極的な引き合いを多くいただきましたが、暦の関係もあり長く感じる年明けでした。

引き合いの多くは、コロナ報道が始まると同時に止まっていた、現金で購入される中国の方々でした。

購入判断基準が、利回り重視から立地と品質重視に変わってきているようです。

中国の方々の需要が復活する今年は、都心収益不動産取引活性化の年になるのではないかと期待しています。

不動産価格は、取引数に比例して上昇しますが、供給量が少ない中での潜在需要の多さを考えると、今年の後半は、価格「上昇幅の大きさ」が話題になると考えます。

但し、潜在需要が膨らんでいることで取得は難しくなると思います。

不動産への不正融資問題以前は、日本の方の取得目的の主流は「自分年金」でしたが、最近は相続を考えておられる高齢者の割合が多くなっています。

判断基準も利回り重視から、中国の方々と同じように立地と品質重視に変わってきているようです。

ローンを利用される方にとって、金利の上昇が心配でしょうが、頭金の割合・借入期間が緩和され、借り易くなる一面もあります。

金利バブル(利回り<金利)になることは考えられないと思いますが、実質利回りとキャッシュフローのチェックが大切になると思います。

金融資産の10倍ともいわれる不動産は、“不動の資産”であり続けて欲しいと思います。

日本の「木の文化」という価値は不変で、大きく変化する今こそ世界の“安心”につながる文化だと考えています。

都心部売地情報が少なくなり、現場も人出不足ではありますが、国産ヒノキ造り注文建築への建て替え、買い替え、土地仕入れからのご相談もお受けします。

都心部超高層ビル化が、主要ターミナル駅付近で再び始動し始めました。

城西地域では渋谷駅付近が先行していますが、12月1日「新宿区新聞」で他の地域の近日完成・販売開始・着工予定現場も紹介されました。

オフィス・ホテル等

歌舞伎町48階、新宿西口28階、48階、37階、19階、南口37階、東口38階

池袋東33階、30階、南池袋52階、47階

住居系

代々木駅前27階(471戸)、

西新宿三丁目西地区62階・63階(総戸数3200戸)、西新宿五丁目北地区35階(427戸)、西新宿五丁目中央南地区40階(470戸)、西新宿五丁目中央北地区60階、

池袋西口30階(230戸)、33階、南池袋52階、47階

一方で、ウッド・チェンジ協議会の活動加速も報道されています。

以下は、活動状況の一部です。

一般財団法人 日本木材総合情報センター「木材情報」2022年11月号より

令和3年6月に「公共建築物等木材利用促進法」が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称「都市(まち)の木造化推進法」)として成立(同年10月1日施行)し、基本方針等の対象を公共建築物から民間建築物を含む建築物一般に拡大した。

このことを契機に、国は、「民間建築物における木材利用促進協議会(ウッド・チェンジ協議会)」を令和3年9月に立ち上げた。

○目的 木材利用の促進に向けた課題の特定や解決方策の検討、先進的な取組の発信、木材利用に関する情報共有を行うことにより、木材を利用しやすい環境づくりに取り組む。

第1回会合(令和3年9月13日)

各界における取組状況の発表や関係省庁から情報提供、各界の認識や情報の共有を行うとともに、認識や情報の共有を行った。

第2回会合の開催(令和4年5月16日)

①建ててみましょう!木造で~身近なまちの建物の木造化のおすすめ~

②“木でつくる”中規模ビルのモデル設計~中規模ビルの木造化のすすめ~

③高層木造ビル事業例~木造ビルで都市(まち)に森林(もり)をつくろう~

④内装木質化した建物事例とその効果~建物の内装木質化のすすめ~

⑤木造低層小規模建築物の実践方策の手引き

第3回会合の開催(令和4年9月30日)

「木造利用促進月間」(10月に設定)における会員の取組や国の取組発表。

10月に設定された「木造利用促進月間」では、国・地方公共団体の行事や情報発信。

10月7日「木使いシンポジウム2022」が開催された。

筆者の方によると、「都市(まち)の木造化推進法」では、公共建築物だけでなく、民間物

を含む建築物一般での木材利用を促進することとされている風が恒常的な風となること、

つまり、建築物での木材利用が当たり前となり、森林資源の循環利用が適切に行われる世界

を目指し、「ウッド・チェンジ協議会」をはじめとする様々な取組を推進してまいりたい。

と結ばれています。

日本木材総合情報センタースタッフの皆様いつもありがとうございます。

日本は、世界に誇れる木材活用技術を身に付けている匠がおられる“木の文化の国”です。

日本の山は、リサイクル型資源であると同時に、環境変化への対応が、「産業」としても期待できます。

高層ビル木造化は、ノルウェーで純木造 高さ85メートル、シドニーでハイブリッド182メートル等海外から見ると後発となっていますが、“木の文化”の進化は、日本経済活性への一つの道となるのではないでしょうか。

私たちは、これからも日本の良質木材を使用し、新築から少なくても“50年後の安心”がお約束できる木造住宅を提供していきたいと考えております。

新年を迎えるにあたり 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます

毎年この時期になると財政・経済が話題になります。

今年は、コロナへの対応が明暗を分けるほど深く関わっていますが、行政依存で眠っているわけにはいかなくなっているのではないでしょうか。

報道は、安全、温暖化、自給を基本に進むでしょうが、私たちの周りからは“木の文化”である日本は、木質化進行は不動産活性化のチャンスで、指針の一つとの声もあります。

インフレ進行に関係していると思いますが、実物資産である収益不動産取得に前向きな話をされる方々は、コロナショック以降増えているように感じます。

相続のことを考えておられる戦中戦後生まれの方々は、メール等での難しい情報・資料による説明より、目と目で話し信頼を大切にされるため、直接会って金融機関に相談されているようです。

しかし、賃貸料を財源として借入で取得される場合、需給実態・実勢価格が解りにくくなっていることから、金融機関は長期不動産投資には極めて慎重です。

そのため、事業用不動産は、所有者の二極化が進行しています。

国交省による安全基準(許可基準・検査・インスペクター等)は先行しているため、“木の都東京“への法整備、不動産担保ローン等の見直しが待たれます。

例:(地域特性考慮・インスペクター活用・10年毎キャッシュフロー検証を条件)

・購入時の頭金は、国が長期不動産値下がりリスクを保証する

→頭金と同額の公的保証=実質頭金2倍

・償還期間は、国交省建物最新安全基準に準ずる

→劣化対策等級2以上であれば50年

・土地含み益の観点から1/2は元利均等25年返済、1/2は25年後一括返済

→又は再審査による期間延長

参考

私たちが仕入れている都心部の土地は、50年以上前に取得されていたものが多いですが、売主さんは取得時の数倍から10倍以上の売却益があるようです。

木造建物の場合の原状回復費用は、RC造の1/2以下です。

50年以上経過した地方の木造住宅(国産の良質木材が使用されているケース)では、メンテナンス次第でまだ使用可能な建物が多くあります。

一棟売建物と区分所有・借地権付建物とは、語源はともかくリバースモーゲージローンの見直しや多様化が求められていると考えます。

取引事例法による日本の不動産価格は取引数に比例することから、日本の土地建物実勢価格が10京円(下記参考)とすると、取引活性化による不動産価格実質上昇1%で1,000兆円の国民資産増となります。但し、金利が実質収益を上回るケースはバブルです。

参考…当社 銀河バンク 都心最前線 平成22年1月29日

不動産の一般的な取引では、売主+買主の取引時諸経費が取引価格の5%~10%程ありますので、取引によって眠っているお金が動きます。

事業用の場合、取引による税収は取引価格の数%~5%です。

参考…当社 銀河バンク 令和3年12月4日

都心住宅密集地安全の一つ、道路セットバックは必須です。

参考…当社 銀河バンク 都心最前線 平成27年4月4日

失業率でも分かるように、“眠らない東京”は“眠ったままの東京”となっています。

気力が無くなる人がこれ以上増えないことを願わずにはいられません。

桁違いのお金が動くといわれる為替変動問題が毎日報道されていますが、日本の外貨準備高は、中国についで2番目に多く、G7合計の44%程のようです。

30年という長いデフレによる不況感の中、インフレ経済にどのように対応するかを忘れておられる方も多くなっているのではないでしょうか。

多くの資産をお持ちでご高齢の方の中には、移動・伝達手段・カードへの変化もあり、どうすればよいのか分からないでおられる方がおられるようです。

長期資産運用は、収益・キャッシュフローを重要視される方が一般的ですが、相続問題は長くお付き合いされている金融機関が多いようです。

借入をされる方も多いようですが、コロナの影響で取引事例が少ないことに加え、バブルとリーマンショックの苦い経験から、金融機関の土地担保評価は取引事例法ではなく路線価を基準にされていて実勢価格の1/2程度になっているようです。

建物の評価は、税務上の減価償却基準でみられることが多いようです。

国税庁の減価償却資産の耐用年数

木造・合成樹脂 事務所=24年 住宅=22年

RC 事務所=50年 住宅=47年

長期不動産投資で重要視されている収益還元法は、どちらかといえば軽視されます。

結果として、二極化へ向かっているのではないでしょうか。

バブル崩壊後3年程まで、ほぼすべての金融機関の住宅ローン対象は「建築確認済証がある」ことで、完了検査の有無は条件ではありませんでした。

今、都心部の新築物件は、完了検査は勿論、準耐火構造と劣化対策等級2級取得が一般的ですが、個人の場合、完済時年齢80歳もハードルになっています。

上記住宅ローンの返済期間は、下記のこともあり話題になり始めています。

50年以上経過したRC構造の橋やトンネルの老朽化。

老朽化したRC造ビル・マンションの耐震性。

地方に残された50年以上経過した古い建物から学ぶ木造建築物。

高層ビルの木質化。

滅失住宅の平均築後年数の国際比較。

劣化対策等級の意義。

いずれも、償却年数を変えるに必要なエビデンスが不足しているため、税制・金融機関のローン期間の見直しは進んでいません。

インスペクションに関する法の活用・適切なメンテナンスを行えば、構造材にもよりますが木造住宅の耐用年数は2倍になっても良いのではないでしょうか。

参考(頭金1/3 取得価格15,000万円 ローン借入10,000万円 の場合)

25年返済(金利2.5%)…元利均等払毎月の返済額292,142円 取得価格返済率3.39%

50年返済(金利3.5%)…元利均等払毎月の返済額353,200円 取得価格返済率2.82%

私たちは、劣化対策等級2級(50年住宅)の個別検査を受け新築提供していますが、30年を超えるローンの実行例はありません。

キャッシュフローの点からも、ローン期間がハードルになっています。

再開発進行中の都市部では、RCと比較し、再建築・再開発時の原状復帰コストが1/2であることも有利だと思います。

私たちは、長い間“木の都東京”の夢を見てまいりましたが、「木造住宅、木造ビルディング、木造マンション等木造建築物や施設で、新耐震・耐火基準で建てられた建物の総称」を

ティンバーション(Timbersion)と呼んでいます。

| こどものころから “徳”を養いながら働き 今日までの57年間は、 いつも傍らにいて支えてくれた “つれあい”が 9月30日に旅立ち 10月5日から 「“和”はかけがえのないもの」と 高いところからみた地球のようすを 教えてくれることになりました。 「ずっと一緒にいる」 と言ってくれていましたから まなぶことを忘れることなく 大切な方々のために努めてまいります。 |

|

(mortgage loan=住宅ローン)

都心の収益物件価格が上昇し、取得者の二極化が進行しています。

中古物件の売買も増えていますが、インスペクション活用にはあまり関心がない方が多いようです。

既存住宅を売却・購入する際のインスペクションとは、「建物状況調査」、「住宅診断」とされており、建築士の資格をもつ専門の検査員が、第三者的な立場で、目視、動作確認、聞き取りなどにより「住宅の現状の検査を行うこと」をいいます。

一般財団法人 日本木材総合情報センターさん「木材情報」7月号

高齢化時代に必要な木造住宅とは?の一部をお伝えさせていただきます。

年齢階級別の年収の推移

新築マンションの平均価格の推移

フラット35利用件数の推移

フラット35を利用した人の年齢区分

融資区分別の年収倍率(全国)

変わる住宅ローン

注目され出したのが、リバースモーゲージである。

持ち家を担保にしてまとまった資金を借り、利息分だけ毎月返済するが、元金は死亡時に家を売却することで一括返済する(売却せず相続による一括返済も可能)仕組みである。

住宅の質の向上が不可欠

良質な住宅が適正に評価され、高い資産価値が付くようになれば、維持管理・リフォームに対するインセンティブも働く。

高齢化時代に必要な木造住宅とは?

2006年の「住生活基本法」に、「住宅を作っては壊す社会から、いいものを作って、きちんと手入れをして、長く大切に使う社会へと移行することが重要である」と記されており、目新しいものではない。

設計・計画段階から、不具合のある部材を容易に交換できる技術開発も重要であろう。

「いつも貴重な資料・助言ありがとうございます。」

私たちは、本コラムで「メンテナンスの重要性・義務化」を条件に一部公的保証や当初30年は取得額の60%程度を返済し、残債40%は30年後対応等の提案をしてきました。

同時に、不動産活性化は即効性のある財政再建に繋がることをお伝えしています。

日本家主クラブ 銀河バンク

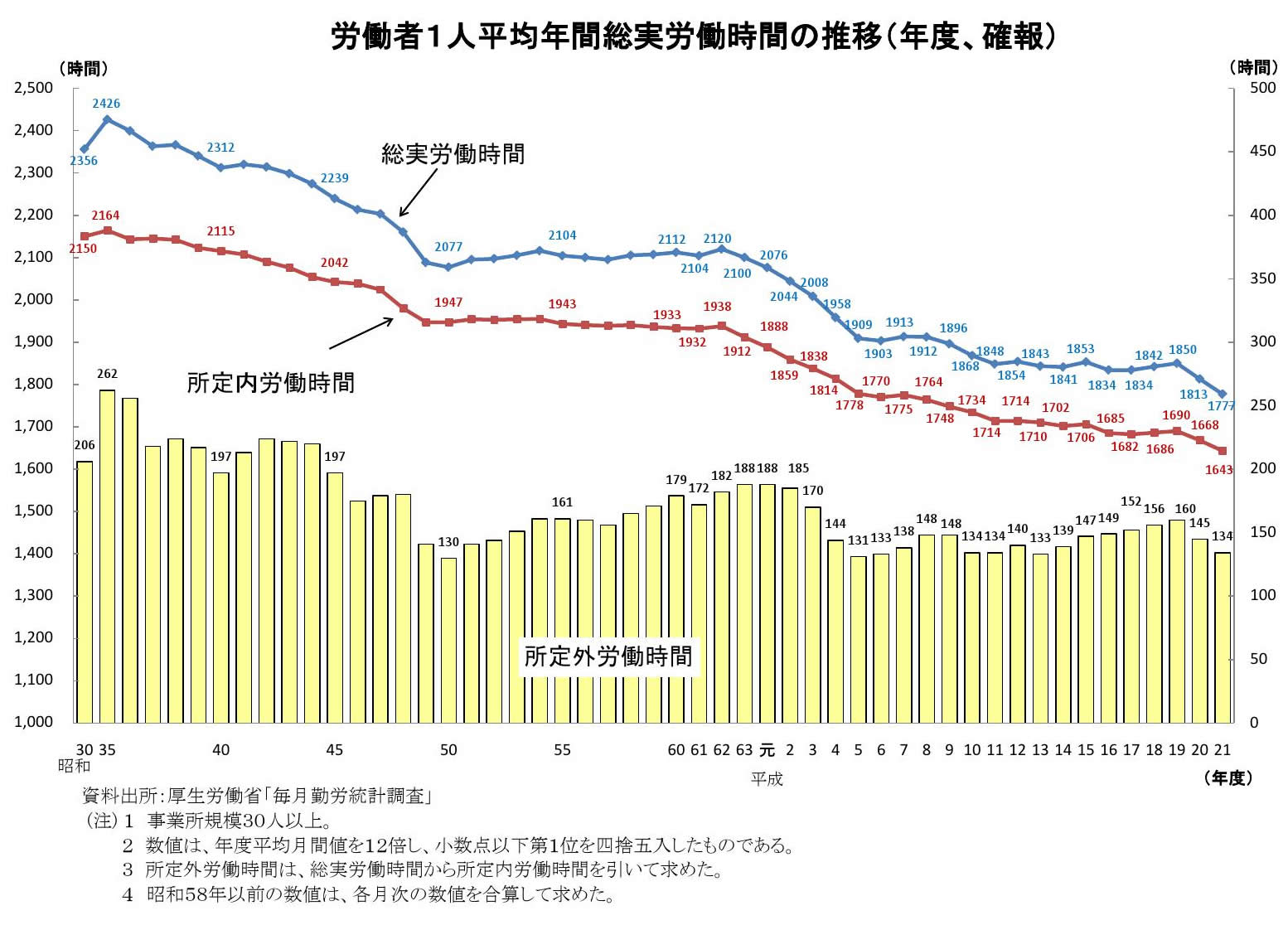

令和4年1月29日 “インフレが話題になる年”

日本家主クラブ アーバンプレイスの特色

令和3年2月25日 “都心アパート取得後ランニングコストの目安”

令和2年9月 6日 “コロナショックに負けていられない”

どちらにしても、収益不動産への投資は信託事業で「安心」が求められることから、納税者が集中する(インフラ整備進行)地域選択がポイントになると考えております。

東京都心部の大学や外国語学校の多くはまだ開校していませんし、中国需要もまだですが、入国制限緩和等でワンルーム賃貸業界は回復に向かっています。

渋谷の東急百貨店本店地上38階建地下4階建、小田急新宿西口48階建、京王37階建等再開発の加速と同時に、ティンバーション(木造建築物)計画の話題も多くなっています。

“木の都東京”は、もはや夢ではないようです。

気候変動、自給率の低さに加え、対ドル為替レートの変化をどのように判断し理解するかが問われ、環境変化・グローバル化への迅速な対応が求められています。

残念ながら、不動産業界は、「バブル崩壊」「リーマンショック」「不正融資問題」「コロナショック」で、今もトンネルの中といえます。

戦後の自己責任の下で、「日本は人が資源」と教わりながら生きてきた私たちの世代には、コロナ下とはいえ、「現在の為替レートは、人資源への警鐘」のようにもみえます。

労働生産性の国際比較2021

公益財団法人 日本生産性本部

OECD加盟諸国の労働生産性(2021年・就業者1人当たり/38カ国比較)

労働者1人平均年間労働時間の推移(年度、確報)

出所:厚生労働省

産業別就業者数の推移

出典 独立行政法人 労働政策研究・研修機構

就業者に占める従来上の地位の構成割合の推移

総務省統計局「労働力調査」

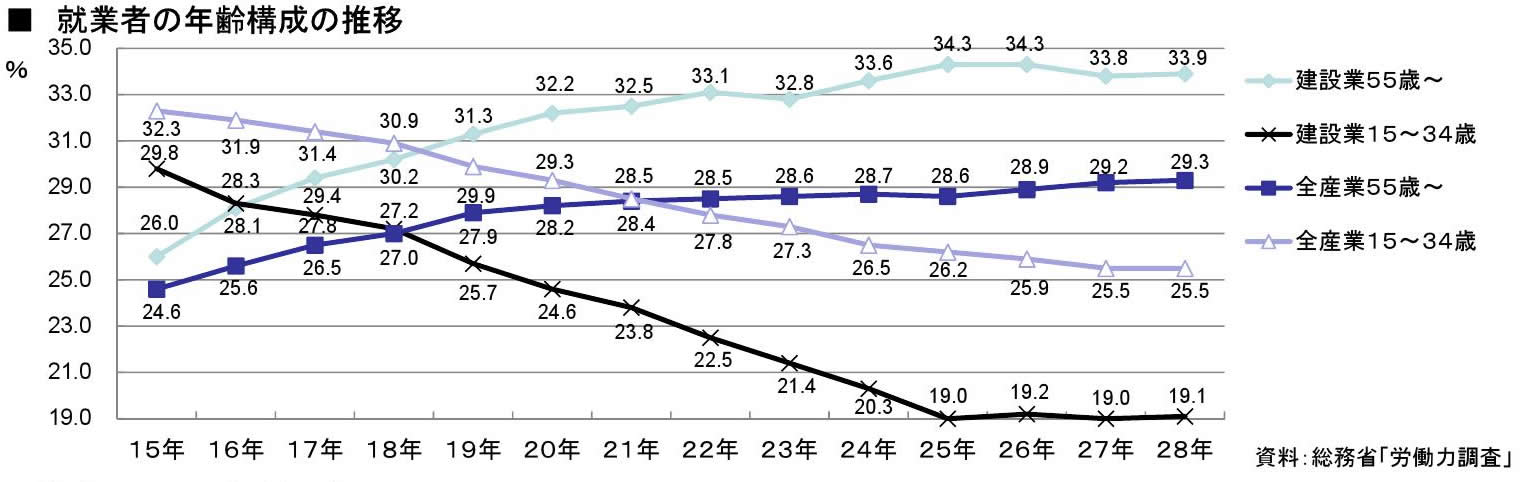

建設業就労者の年齢構成の推移

国土交通省HP 出典:総務省「労働力調査」

都心部の地価が、直近3年程の間で20~30%上昇し、多くの建材も1年余りで15~20%上昇していることもあり不動産取得希望者は増え続けています。

しかし、コロナショックで賃貸業界が停滞し、売買事例が少なくなっていることから金融機関の収益不動産の評価は低く、取得できる方はごく一部の方となっています。

購入希望者の多くはプラチナエイジさんですが、所有までのプロセスにテレワークという大きなハードルがあります。

60歳からの人生を楽しんでおられる方々を、「プラチナエイジさん」と呼ばせていただいています。

日本は、「和を以て尊しとなす」が浸透している国です。

多くの人が自信を取り戻して下さる日は遠くないと思います。

私たちは、不動産が“高嶺の花”にならないように、ご相談は電話からはじめることにしています。

コロナ問題が好転しているようで、ターミナル付近の人出が多くなり、高層ビル工事現場の数が増えてきました。

都心では、中国の方々の訪日が待たれていますが、夜の街は少し時間がかかりそうです。

若い世代に人気の「渋谷マルイ」は、8月28から休業、2026年開業予定で木造商業施設(地上9階地下2階建)への建て替えが始まります。

前回の本コラムで「木造建物=ティンバーション」を提案しましたが、以下は一般社団法人 日本木材総合情報センターさんの5月号による欧米の材料規格記事の一部です。

木質材料の種類

木質材料はその形状により軸材料と面材料に分類される。軸材料とは住宅の柱・梁などに使用されるような細長い線条の材料であり、集成材・LVL(単板積層材)・PSL(パラレルストランドランバー)・OSL(オリエンテッドストランドランバー)などがある。面材料とは床・壁などに使用されるような広い面を持つ面状の材料であり、CLT(クロスラミネイティドティンバー)・合板・パーティクルボード・ファイバーボード(繊維板)・OSB(オリエンテッドストランドボード)などがある。

新しい木質材料

CLTとは、“cross-laminatedtimber”の略称で、JAS規格(日本農林規格)では「直交集成板」と呼ばれる。欧州で開発された木質材料で、集成材と同様にラミナをエレメントとしているが、ラミナを並列することで単層を構成し、その単層の軸方向を直交させながら積層接着した集成加工材料である。CLTは大きな面と厚さを持つため、床・壁に使用することで、木材を多用した大規模な木質構造物を実現できる。また、CLTは直交層を持つため、面内の異方性(方向によって性能が異なる性質)が緩和されている。異方性は木材が本来持つ性質であるため、異方性を緩和することで、従来の木材より幅広い場面で使えるようになった。さらに単板を用いて異方性を大きく緩和するとともに歩止りを向上させるという発想で開発が勧められている材料は「超厚合板」と呼ばれている。

同上 木材情報6月号

足下の新設住宅着工動向

新設住宅着工戸数の季節調整済年率換算値(全体)については、2022年3月に92万7,336戸となり、2019年6月の93万4,128戸から、2年9か月ぶりに92万戸を超える水準まで回復した。(下図)

「温暖化問題」は、「環境問題」から「環境産業」へ変わらなければ、地表の温度が40度を超える日が続く地域が増え、生体への影響は深刻です。

日本の林業は、地方活性化が必須条件です。

私たちは、“木の文化日本”として、東京都心で出来ることが少しでも早く進むための努力を続けていきたいと考えています。

本コラムで下記の提案をしてまいりましたが、世界的なインフレが始まりました。

……令和2年4月3日 世界同時インフレの始まり?

……令和2年10月5日 気になるコロナショック後の生産性

……令和3年4月3日 林業が日本を救う

……令和3年6月6日 木材値上がりが始まりました

……令和3年7月7日 都心アパートの大家さんは“高嶺の花”

……令和3年12月4日 財源は不動産活性化

……令和4年1月29日 インフレが話題になる年?

同時に建物の木質化進行も始まっています。

“木の文化日本”は「和の国」として、リーダーシップを発揮するチャンスと言えるのではないでしょうか。

本コラム令和3年9月2日「高級マンション木造化」

国や自治体が定めた安全基準を満たし、良質な日本の木材と技術で建てられた建物であることを分かり易く示すチャンスでもあります。

私たちは、「安全」「安心」に加え、「高級感」を実感していただけるのではないかと考え、下記の“新語”で表示することにしました。

■ティンバーション……木造住宅、木造ビルディング、木造マンション等

木造建築物、施設の総称

同時に、下記の“新語”も使用してまいります。

■ヒノキ―ノ……国産ヒノキ、国産ヒノキ造り

(当社は、兵庫県但馬地方とその周辺で育成されたものを使用しています。

ヒノキの特性については、本コラム アーバンプレイスの特色

☑平成26年10月2日 材質が最も優れているといえる我が国のヒノキ

どちらも、使用を制限するものではありません。

世界情勢が難しくなっていますが、日本には、先の大戦で人生にとって大切な教育等の機会を奪われながら、“ハイパーインフレ”、“物造り”、“車社会による変化”への対応等で「世界から信頼できる大国」と見られるようになった功労者がおられます。

この方々は、戦時中の少年野球で「ストライク」を「入った」と強要されながら、道具は手造りの布ボール、布グローブ、棒切れバットで楽しみ、戦後は、舶来スカートを「スワルトバートル」と言って憧れ、白米を最高のご馳走として生きてこられた方々です。

残念ながら半分ほどの方は亡くなられ、認知の症状が始まった方もおられますが元気な方も多数おられます。

しかし、安全な移動手段問題だけでなく、用心深さによる弊害、カタカナ社会の変化ついていけなくなり、後期高齢者として分断されています。

コツコツ貯めたお金(国全体=1,000兆円?)を、自分のためにはせいぜい樹木葬とオレオレ詐欺、後は相続税任せでは時代の流れとはいえ残念です。

コロナ下でIT化が進行したとはいえ、実態調査の多くもIT化し、意欲のある方をネット被害者として過去の人にしてしまうのはもったいないのではないでしょうか。

私たちはこのような方々を「プラチナ世代」・「消費世代」の方々だと考え、“木の都東京”で「生き甲斐を実感」して過ごしていただく夢を見ています。

最近、親族も寄り付かなくなり、大きな家を持て余しておられる方からのご相談が増える傾向があるため、住み替えや下取りの御相談を電話でお受けしています。

又、当社が新築販売した物件で、10年保証期間内及び10年経過していてもメンテナンスが適正になされている物件の売買相談を電話でお受けしています。

仲介もしますが、買主様から手数料等はいただきません。

販売を依頼された方からは、事務(仲介)手数料として契約額×0.5%(成功報酬)、

尚、レインズ登録、アットホーム他業者への情報提供を希望される場合は1%(成功報酬)、

詳しいことは、電話、ファックス、メールで対応させて頂いています。

“木の文化日本” “木の都東京”への道が、見えてきましたのでお伝えします。

下記は、一般財団法人 日本木材総合情報センター木材情報2022年3月号の一部です

森・街・人を繋ぐ都市の木質化プロジェクト

―木材を利用したくなる「しあわせ」の創造―

農林系の社会課題である「人工林の荒廃や山間地の過疎化」と都市計画系の社会課題である「都市コミュニティの空洞化や環境負荷の増大」は、課題の構造が本質的に同種であるという気付きに端を発した。プロジェクトには、森林学、木材工学,エネルギー学、都市計画学の多様な分野の研究者と、学外の様々な実務者や山間部と都市部の地域住民が参画した。

都市の木質化プロジェクトの特徴は、全ての活動において、地域的に・専門分野的に・職種的に・世代的に通常の枠を超えて連携していることであり、横断的な協同作業により実践的な活動を行っている点である。活動の3本柱は、「(問題を共有し、解決に向かって行動できる)人づくり」・「(コニュニティ豊かな環境共生型の)まちづくり」・「(人も自然も活性化した)森づくり」である。

2019年11月に、都市部に国産木材を投入する「都市の木質化」を広め、木造建築をはじめとする木質環境の構築を通じて都市木造を推進し、森林と都市が抱える諸問題解決に貢献することを目的とした特定非営利活動法人を発足し、現在に至っている。

都市部での木材利用を充実するためには、施主であるエンドユーザーの理解と要望が必要不可欠である。そのためには、ただ木質化を図るのではなく、その木質化によりどのような「しあわせ」をユーザーの中に創出できるかという問題開発に取り組むことが重要である。「木材の良さは使ってみれば分かる」その機会が増えることを願っている。

建築物に利用した木材の炭素貯蔵量の表示ガイドライン

―木材利用の効果を「見える化」―

林野庁では2021年10月、建築物における木材利用について、建築物の所有者や建築事業者が木材の炭素貯蔵効果を「見える化」して対外的にPRできるよう、炭素貯蔵量の計算方法や表示方法を示したガイドラインを定めた。

今後、ガイドラインが様々の場で活用されることを期待するとともに、林野庁として引き続き、建築物において木材が利用されやすくなるような環境を整備し、木材需要拡大に努めていきたい。

東京都でも、都庁の西にある新宿パークタワー5階に

「国産木材の魅力発信拠点MOCTION」が令和2年12月に、国産木材活用やオフィス木質化に興味のある方々を「生かす繋げる」活動の場として開設・運営されています。

(管理運営委託先:公益財団法人東京都農林水産振興財団)

都市だけ、森林だけで、暮らすことはできない

なぜ今、都市やオフィスを木質化する必要があるのだろう?

■木材で温暖化の対策をしよう

■都市のストレスを緩和しよう

■都市と森林の循環を取り戻そう

■新たな価値を生み出そう

館長 隈研吾先生(国立競技場の設計者)は、「これからの建築について」次のようことを問いかけておられますので、その一部をご紹介させていただきます。

世界の建築の動向を今、どう考えていますか?

日本が伝統的に持っていた自然と人間の関係だとか、自然をリスペクトする文化・芸術というものが、これからの環境危機に対して非常に有効じゃないかと思っている人が世界の中にすごく多い。

日本の建築の質感自身がね、石とかレンガとか硬質な西洋の建築とは全く違っていて、五感全体に訴えるような造り方をしている。それこそ匂いとか、柔らかい床の上を歩く感じとか、室内にいても風を感じるとか、そこが今、世界で日本建築が注目されていると。

五感全体訴えっるてことは、視覚偏重の空間はと全く違う解放感を人間の身体に与えていて、ITの時代でも結局映像だけで繋がっている世界に対して、別の可能性を示してると思います。

意外に日本人自身は、そういう自分たちの環境文化に対して意識が薄いし誇りを失っている。非常に残念な状況にある。そういう意味で、僕は海外で日本の木造の素晴らしさ、木のデザインの素晴らしさみたいなものを見せられる建物をたくさん作りたいなと思っているわけです。

都市やオフィスの木質化が進んだ先に、何があるのか?

東京的な街づくりの方法が、世界の中で一つの突出した方法としてアピールできるようになるんじゃないかと思うんですよ。自然の微妙な現象をうまく都心に入れこんでくるとか、東京が世界で一番上手に使える方法ってのが、多分いくつかある。そうい街を作りかえていくと、東京の都市としての価値を、何倍も高めることができると思いますね。

コロナってのは、我々の信じていた効率性とか都市を、根本的に覆すきっかけになったと思いますね。

国産木材の活用に関わる人たちへ、伝えたいこと

日本の木の使い方って、トータルなシステムとして凄いと思っていて、木のどの部分を使うかっていう「木取り」みたいなところから、ある種洗練されたシステムを持っている。そこを担っているのが林業や木材産業の人たちなんで、そういう意味でも、ぜひ誇りを持って進めてほしいなって思います。

会場の一部には、今、私たちが全棟で使用している国産無垢ヒノキフローリング(15㎜厚)と同等の床材が使用されています。

(当社は、サンプル材を常時置いており、ご希望の方に差し上げています。「いい香りがしますよ。」)

時間によっては、係の方が丁寧に応対して下さいます。

世界的なインフレ進行が始まっていることから、利回りは低くても、安全な長期運用に不動産を選択肢の一つと考える方が多くなってきました。

コロナショックで「リモートワークが定着し、人が地方に分散する。」といった報道がある一方で、「納税者の動向とインフラ整備進行の関係で、都心への人口集中が加速する」との見方もあります。

新宿区新聞の報道では、新宿駅西口48階駅ビル、新宿駅南街区37階・北街区19階建ビル、西新宿1丁目23階建、西新宿3丁目地区5棟、歌舞伎町タワーホテル635室、新宿三丁目伊勢丹周辺、十二社通り3地区40階建等超高層5棟、渋谷駅桜が丘口29階建、道玄坂付近8棟、渋谷二丁目付近複数(33階~40階)、北参道駅前一期分254戸完売(最高額13.7億円)、国立競技場周辺38階建と40階建(エリア全体の樹木は増える)。池袋東側30階建等3棟、西口3棟、高田馬場駅前ビル3棟とシチズン後地12階建326戸、中野駅周辺複数棟等々、他の地域を含み、都心部再開発が多数計画されているようです。

海外投資が不安定になっていることから、不動産投資ファンドとしても注目されている東京都心部の再開発は始まったばかりといえるのではないでしょうか。

3月22日国土交通省から2022年1月1日時点の公示価格が発表され、「中野周辺から都心にかけては上昇幅が大きい」と報道されました。

この地域は、私たちが注目してきた地域で、再開発が順調に進んでいます。

多くの取引を体験していますが、地価は3年で20~30%上昇しています。

今回の公示価格年変動率の幅は実感より小さかったようですが、バブル崩壊前から現在までを5年単位でみると、年単位の変化は妥当なのかもしれません。

日本の地価は、今後地域差が大きくなっていくと思いますが、バブル崩壊から30年の時を経て、東京都心部の土地資産は「インフレ対応安定資産の一つとして再評価」されてきたようです。

一方で、不動産投資への慎重な貸し出しが続き“格差社会が進行”していくと考えます。

またまた、自給率が話題になっています。

食料自給率37%(農林水産省)

エネルギー自給率11.8%(経済産業省)

建築材となる鉄鉱石は100%輸入(日本鉄鋼連盟)ですが、令和3年12月31日このコラムでお伝えしたように、自国の森林資源に対する年間伐採量は下記グラフの通りです。

産業別就労者数

資料出所 総務省統計局「労働力調査」

長引くコロナショック他、暗い話題が多くなっているため「スポーツ発電」の提案をしたいと考えています。

スポーツジムに発電機が設置され、「オリンピック種目」で一人又は複数人で充電量を競う。

都市中心部のあちこちに、自動販売機が設置されているようにミニ発電機が設置され、若い人が集いお小遣いを得る。

私たちの供給するアパートに、非常用蓄電機を設置したいため実現に向けて勉強中です。

Sマンパジェ(Small manpower generator)と名付けました。

コロナショックで経済が多岐にわたって論じられるようになってきました。

橋やトンネル老朽化への対応や、密閉による湿気・健康への影響等から、「鉄筋コンクリート造りの安全神話」についての話題もその一つとなると思います。

日本は“木の文化”で、住宅はその象徴ですが、このコラム(令和3年12月31日)でもお示ししたように、日本の林業は置き去りにされています。

ここでは、林野庁、森林・林業学習館さんのホームページの一部をご紹介させていただきます。

木と健康(木材と住環境)

木材は私たち人間にとって「落ち着く」「なごむ」「あたたかみを感じる」などの癒しの効果があり、相性がいい自然素材です。また温室効果や断熱効果に優れ、衝撃を和らげるなどの長所があります。木材を暮らしの中に取り入れることにより、人に優しく快適な住空間を創出することができます。

*健康でいられる木の空間

木材は人にやさしい・林野庁

木材は健康に良い

特別養護老人ホーム入居者を対象とした施設の木材使用度別の心不調出現率比較

木材の防ダニ効果

*木の環境がダニを寄せ付けない

フローリング改装前と改装後のダニ数変化

*マウスも木の飼育箱では健康に育つ

私たちは、都心に木造アパートを600棟以上提供していますが、10年程前から木材を国産ヒノキとし、5年程前から床材も国産無垢ヒノキを使用しています。

日本書紀には「ヒノキは宮殿に」と書かれ、尊く最高のものを表す「日」をとって、「日の木」という説もあります。

昨年、「アーバンプレイスマンション」として商標登録申請しました。

私たちは、ウィルスに負けない“木の都東京”の夢を見続け、「木造マンション」の名に相応しい建物と感じていただける努力を続けてまいります。

コロナショック不安が続いている中、「木造マンション」計画の報道が始まりました。

“木の都東京”は、夢ではなくなってきたようです。

良質国産ヒノキ造「アーバンプレイスマンション」は、「“安心が一番”のお約束」ができる物件として、“50年ローン”対象建物を目指しています。

新築の場合、60%を30年ローン、40%は30年後一括返済。又は、継続20年ローン。

特約:メンテナンス義務化及び積立金とホームインスペクション(住宅診断)。

コロナの影響で仲介業者が動けないこともあり、最近土地を買っておられる方の多くは業者とセミプロです。

売主の希望価格と15%~20%の差額があり、契約に至らないケースが多くなっています。

金融機関の一般的な土地査定基準は路線価と近傍宅地価格ですが、少ない取引の影響で査定が難しく融資には慎重です。

コロナショックによって、都心不動産が“高嶺の花”となる二極化が気になります。

都心部の土地需給実態が話題になる日は近いでしょうが、今回のコロナショックで大戦後のインフレを思い出します。

30年前のバブル体験から、新築物件の実質収入、中古物件の場合は入居率90%以上を継続できるか?等、借入金利と実質利回り精査が重要になっていると思います。

私たちは、長期安定稼働の観点から、安定的公共投資・人が集まる地域の選択をお勧めしています。

収益物件市場の現状報告をさせていただきます。

・都心部の売地情報は、バブル崩壊後、最も少ない状況です。

・コロナショックによる空白で、都心地価は急上昇中です。

・売り方と買い方の希望価格に差額がありますが、仲介業者の活動制限でその差額調整が難しく、成約率の低い状況が続いています。

・都心部地価上昇と、品薄建築材の値上がりで取得時利回りは下がり続けています。

・一般の方が取得されている動機は、相続対策とインフレ対応の方が主流で、維持費キャッシュフローの心配がない方々です。

・40代50代で、老後への対応を目的とした借入金による取得は難しくなっています。

・土地を取得されているのは、業者とセミプロのよる見込み仕入れが主流です。

・中国の方の需要は一服感です。

・収益物件潜在需要が蓄積される一方で、二極化が進んでいます。

・大学生・若年就労者のコロナ対応、外国人労働者減少で、都心部賃貸市場の今後の見方が二分されています。

都心部売地情報が少なくなっていますので、建て替え、買い替え、土地仕入れからのご相談もお受けします。

「木造中高層ビル・マンション」建築計画の報道が多くなってきました。

温暖化への対応として“木の文化”日本は、林業再生を急がなければなりません。

令和3年10月10日 日本経済新聞日曜版で「森林にも迫る高齢化」が伝えられましたが、

ここでは、一般社団法人木を生かす建築推進協議会さんのホームページの一部を紹介させて頂きます。

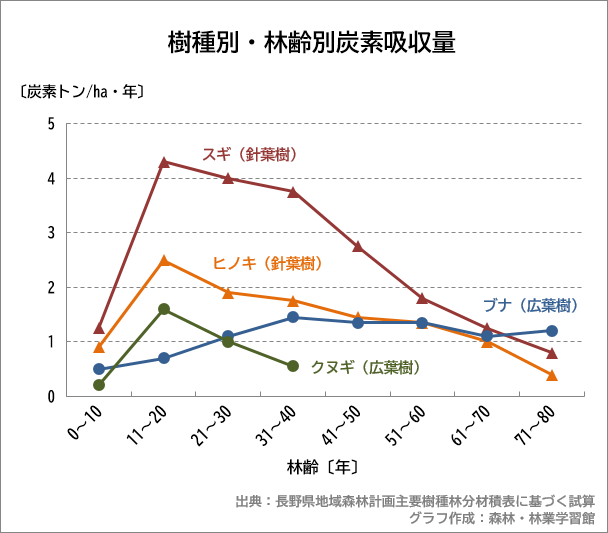

樹齢別・林齢別炭素吸収量

自国の森林資源に対する年間伐採量

人工林の年齢分布(面積)

日本は、平地が多いカナダや米国と違って、林道整備や搬出に手間がかかります。

世界同時インフレ、カーボンクレジット(CO2二酸化炭素削減効果)売買が、日本の林業活性化のハードルにならないことを願わずにはいられません。

“木の都東京”が、夢でなくなるようです。

私たちは、国産ヒノキ造2階建を提供していますが、すべて準耐火構造・劣化対策等級2級以上であることから、50年ローンが現実的になってきました(「アーバンプレイスマンション」商標登録申請中)。

東京の街が“木の都”へと変化していくことを期待して新年を迎えたいと思います。

“安心が一番”を実感出来る新年をお迎えになられることをお祈り申し上げます。

コロナショックは間もなく2年になります。

その間、建材上昇の報道はされていますが、都心部の地価急上昇の現実は殆んど報道されません。

不動産業者の活動制限が続いていて、情報が不足していることが最大の原因です。

そのため、金融機関が収益不動産担保貸付に慎重で、取引は低調です。

2020年と2021年は、東京オリンピック・パラリンピックがありましたが、コロナショックによる「失われる2年プラス」となりそうです。

バブル崩壊によって1990年から始まった「失われた20年」は、損切りがあったものの、2010年以降回復に向かいました。不動産活性化の効果があったと思います。

※2010年12月4日付(平成22年12月4日)このコラムでは、“税収減は国の危機“として、”不動産活性化で増税なき税収増“をお伝えしました。

今回は、個人・企業の金融資産の額、損切り物件がないこと、潜在需要の蓄積量が多いことから、即効性があると考えます。

例:収益不動産取引による税額シミュレーション

(令和2年度と3年度の複数事例を参考にした概算額。税は現行税率)

・新宿区に28坪の土地を相続で得た所有者が9,500万円で売却

・買った不動産業者が、そこに10戸の木造アパートを建築

(準防火地域の準耐火構造建物は、法改正により前回より建ぺい率10%加算)

・エンドユーザーが17,000万円(税込)で購入(内1億円はアパートローン)

■土地売却者 売買契約書印紙代 30,000円 国 税

譲渡所得税・相続税 減免諸法があるため不明

買替えであれば、次の取引につながる

■事業者(不動産業者) 登録免許税(土地移転登記) 500,000円 国 税

不動産取得税(土地) 500,000円 地方税

建物評価0円として

印紙税 175,000円 国 税

買契約書 30,000円、売契約書60,000円、建物請負契約書10,000円

金消契約書60,000円 領収書42,000円 小口3,000円

消費税(付帯経費) 1,000,000円 国-地方

事業期間の固定資産税-都市計画税(減免特例なし)400,000円地方税

■施工者(建築会社)印紙税 32,000円 国 税

(建物請負契約書 10,000円、その他 2,000円、

領収書 18,000円 小口 2,000円)

消費税 150,000円 国・地方

■購入者(エンドユーザー)登録免許税(土地・建物登記) 550,000円 国 税

(土地移転 500,000円、建物保存 50,000円)

不動産取得税 950,00円 地方税

(土地 500,000円、建物 450,000円)

印紙税(売買契約書、金消契約) 120,000円 国 税

消費税 5,000,000円 国 税

■売買媒介(宅建業者)消費税、印紙税、 1,600,000円 国・地方

売買契約(土地売買、土地建物売買)各々の宅地建物取引業者報酬

■この取引に携わるその他の法人 消費税、印紙税 300,000円 国・地方

地盤・地質関係業者、土地家屋調査士、設計士、司法書士、検査機関、保険会社他

※関係者の法人税・事業税、所得税・住民税は含まれておりません

この取引では、財政出動(政策減税を除く)も増税もしないで、確実に納税されます。

波及効果も期待できます。

日本の人資源の象徴 “眠らない東京”が戻り始めたようで、夜遅くまで灯が消えないオフィスビルが増え始めています。

そこには、これからの日本を背負って下さる方々が頑張っておられます。

この方々の中には、“東京に夜が戻る日”を待っている方もおられるでしょう。

私たちは、そんな若い方々とプラチナエイジさんのお役に立ちたいと考えています。

私たちは、80歳からの方々を、消費世代・プラチナエイジさんと申し上げております。

同時に、災害に強い都市造りへの時間はそんなに多く残されていないことをお伝えしてまいります。

コロナショックで家に籠る時間が長くなり、80歳を過ぎた方々の中には、「発病しなくても、回復しない病気にかかっているような気がする。」と、おっしゃる方や死後の心配をされる方が増え始めているようです。

しかし、この方々はガラスの上での戦争と、その後の変化への対応を体験され、逞しく生きてこられた方々です。

信用と資産を兼ね備えられた方が多く、コロナショック後の難しい経済対策では、“知の資源”世代と言えるかもしれません。

日本は、この方々の資産総額が千兆円単位と想定できますから消費世代とも言えます。

多くの方々は浪費を嫌われますが、私たちのところに見える方々は、分かり易い資産ビジネスに興味を示される方々です。

金融資産割合も高いようですから、それが市場に出れば経済効果は大きいと思います。

日本人の平均寿命が50歳を超えたのは昭和22年だそうですが、75年経った今は、“80歳からプラチナエイジ”といえるのではないでしょうか。

不動産売買市場は、コロナショックで仲介業者が活動しにくくなっています。

前記プラチナエイジさんの多くはテレワークが苦手です。

パソコンやスマホの進化についていけないからです。

最近は、旧タイプのケータイ電話を使われる方が多くなりました。

下記のような携帯電話があれば喜ばれるかもしれません。

会話の機会が多いことは、健康長寿につながるといわれます。

販売されたら、私の家族や大切な人にプレゼントしたいです。

戦時中、英語御法度の指導を受け、子供野球で「ストライク」は「入った」でした。

戦後は、英語は憧れに変わり、水道を「ヒネルトジャー」、スカートを「スワルトバートル」と言ったりしたものです。

この時代から、日本のため、家族のために頑張ってこられた方々が、コロナショックで、相続を真剣に考えられるようになっておられます。

私たちのところに「借入金で相続対応を…」と、ご相談にみえる方は、他社で「コロナ対応のためテレワークで…」と言われ、見慣れないカタカナ・絵文字や小さな文字の注釈についていけなくて困っておられる方々ですが、資産は5億円以上ある方が多いようです。

「資産の半分程度は、借入金で収益不動産にしておきたい」との御相談です。

近年は親族の保証(信託の問題)が難しくなっていることから、共通しているハードルは、最終返済期日(長期ローンは通常80~82歳)です。

個人の借り入れは益々難しくなっています。

東京商工リサーチさんHP 公開日付:2021.06.03

2021年3月期の国内107銀行の預貸率は62.1%(前年66.2%)で、前年同期から4.1ポイント低下し、調査を開始した2008年3月期以降最低となった。預金が貸出の伸びを大きく上回ったことが影響した。

コロナ禍での企業への積極的な資金繰り支援で、貸出金は573兆5,631億円(前年比3.3%増)と伸びた。一方、預金(預金+譲渡性預金)は922兆2,290億円で、貸出金以上に伸び、預貸率を大幅に低下させた。

日本経済新聞 2021年10月2日 きょうのことば 預貸率

預金から融資に回る割合

▽…金融機関の預金がどれだけ貸し出しに回っているかを示す指標で、貸出金残高を預金残高で割って計算する。数値が高いほど融資が活発で、数値が低いほど融資していない預金が余っている。

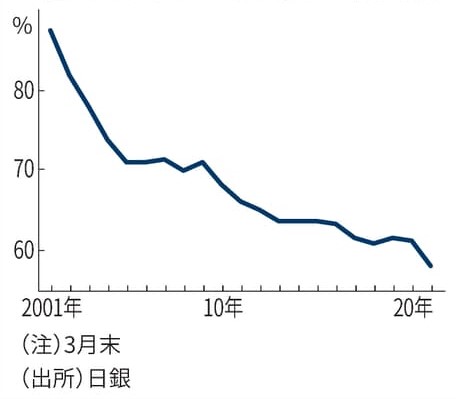

▽…経済が成長している時期は企業や個人の資金需要が旺盛で、銀行の預貸率が100%を超えることもあった。全国2001年3月末で87.0%あったが、バブル崩壊後の景気低迷などで低下が続き、21年3月末には58.1%まで落ち込んでいる。

国土交通省が9月21日発表した2021年7月1日現在の基準地価によれば、全国平均は、2年連続下落。

世界のマネーが注目している東京でも、景気に左右されやすい商業地は僅かですが下落したようです。

担保不動産の評価は厳しくなるばかりですが、東京都心部住宅の売地情報は益々少なくなっていて、潜在需要が蓄積され続けています。

私たちは、不動産取引業者の活動再開によって、都心部地価上昇の実態が報道され始めると考えています。

1923年9月1日の関東大震災からもうすぐ100年になります。当時の話を直接聞くことができた私たちの年代の方々も少なくなり、時の流れを実感することが多くなりました。

戦時の辛い話を、70年以上経った今話される方の心の内が解るような気がします。

東京都建築安全条例等の改正が重ねられ、新築建物の耐震・耐火は進みましが、風と雨に関しては、気候変動に追いつけてないと言えるのではないでしょうか。

70年程前の児童教育で、「炭酸同化作用・植林」の大切さを教えていただいたように記憶していますが、「地球温暖化」については印象が薄かったような気がします。

当時、地方では林業に携わりたいと思った人は少なくありませんでしたし、製材所の他木材加工の仕事も多くありました。

私の生家に乗用車はありませんでしたが、木材輸送用木炭トラックがありました。

温暖化による災害の大きさから、日本でも木が注目されてきました。

・林野庁ホームページ

地球温暖化の防止には、温室効果ガス、中でも温暖化への影響が最も大きいとされる二酸化炭素の大気中の濃度を増加させないことが重要です。地球上の二酸化炭素循環の中では、森林が吸収源として大きい役割を果たしています。

森林を構成している一本一本の樹木は、光合成により大気中の二酸化炭素を吸収するとともに、酸素を発生させながら炭素を蓄え、成長します。

・令和3年8月28日(土)日本経済新聞プラス1

「現代の木造建築 美しき意匠」

街や人と調和する現代の美しい木造建築を専門家が選んだ。

1位 「有明体操競技場」(東京)

新たな木造建築の可能性について説明されています。

林野庁のホームページによると、

木材使用量(材積)ː 約2,600立方メートル

屋根には鉄骨などを使用しない木造梁が採用され、世界最大級となる全長約90メートルの木造アーチが屋根を支える構造となっています。

近く内部も見せて頂く機会を得ようと思います。

早ければ5年後、遅くても10年後には、欧米は勿論日本でも中高層の木造ビル・マンションが竣工しているでしょうし、その先には、すべてが現行法の厳しい基準で建てられていることから、木造建築物が高級イメージとなっていることも考えられます。

木の加工技術では世界一と言われている日本です。木造化による大都市の再開発が始まったといえるのではないでしょうか。

更に、豪華船も鉄より木が安全(木の比重は鉄の約1/19)と言われる日も来るでしょうし、

実験段階とはいえ、木造人工衛星打ち上げの計画も進んでいます。

そんな中、都心部には、道の狭い地域に安全基準を満たさない古いアパートがまだまだ多くあります。

一日も早く解消しなければいけない問題ですが、ネットで安いアパートを求める入居者は多く建て替えが進みません。

「安全」と「調和」を優先している私たちのアパートが同じに扱われないためにも、これから提供していく準耐火構造基準を満たした物件をマンションと呼称させて頂くことにいたしました。

同時に、「アーバンプレイス」(商標登録済)に加え、「アーバンプレイスマンション」を追加で商標登録申請し、マンションのイメージに恥じない建物造りを心掛けてまいります。

※マンションの語源は概ね“豪邸”ですが、日本ではイメージが違い、この用語に対する法規制等はありません。

アーバンプレイスマンションは、プラチナエイジさんと新世代の方々が共存しやすい都心型住宅を目指して参ります。

工事中の現場に、下記看板を設置してあります。ヒノキの香りをどうぞ

“木の都東京”は、「地球温暖化対策の道」の一つです。

日本家主クラブは「安心」と「調和」をテーマに都心建物の木造化に取り組み、林業活性のお役に立ちたいと考えています。

「人が人と生きていることが実感できる」はずの“平和の祭典”は、コロナショックでこれまでのようにはいかないようです。

これから、経済が問題になるでしょうが、気候変動、世界的な木材不足から、地方再生のチャンスとなりそうです。

下記は、日本木材総合情報センター発行2021年7月号内容の一部です。

「新たな森林・林業基本計画について」

おおむね5年ごとに変更される森林・林業基本法で、新たな基本計画が令和3年6月15日に閣議決定された。

市町村が森林所有者と林業経営者をつなぐ「森林経営管理制度」や、森林整備を推進する新たな財源として「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されるなど、森林の経営管理・集約化の取組がすすめられた。

一方、立木販売収入から再造林費用を賄える状況には至っておらず、主伐面積に対する再造林面積は約3割にとどまっている。また、林業従事者給与は増加しているものの、年間平均は他産業と比べ低い状況であり、経営体の育成の取組は道半ばの状況にある。木材産業の競争力強化については、大規模工場だけでなく、厳しい状況に置かれている地域の中小地場工場について、競争力強化が必要となっている。

前基本計画に基づく施策の実施により、森林資源の適正な管理及び利用並びに森林経営基盤の強化を図る条件整備がなされ、原木生産の量的な拡大や、製材・合板工場等の生産性向上が図られるなど一定の成果が得られた。しかしながら、それらの取組は途上にあり、現状においては、我が国の森林・林業・木材産業は、真に持続的なものへと発展できていない。

さらに、我が国は、地球温暖化に伴う気候変動、少子高齢化と人口減少、新型コロナウイルス感染症の流行など大きな変化に直面しており、それらに対応しながら、各般の施策を進めていくことが求められている。

6月上旬の森連共販平均価格は、m2当たりヒノキ材用材が前月比2,500円高の2万1,200円、同中目材も3,200円高の2万3,300円となった。

5月の販売量は対前年と比較し減少したが落札率は高水準を維持している。

全面的に西日本でのヒノキ原木の急騰が見てとれる。

輸入木材の代替品として国産材製品需要が急激に増している中、原木、製品価格の上昇に警戒感を持ちながら、川上側から川下側の連携強化が急務である。

いつも貴重な資料・助言ありがとうございます。

都心小型アパート経営が安定していることから、私たちは、アパート収入付住宅を、“プラチナエイジ住宅”として、注目していただける提案をしていきたいと考えています。

多くのプラチナエイジさんが都心へ向かっておられますから、私たちは、“3つの安心”(下記)と同時に、「国産ヒノキの効果」もお伝えしていきたいと思います。

1.何でもすぐ近くにある生活の安心

2.相続対応の安心

3.小規模アパート(分かり易い実物資産)管理の安心

☆1/2以上が住宅であれば、長期住宅ローンの対象となります。

日本は“木の文化”です。木は再生可能資源です。木材資源継続のために、進化を続ける東京が“木の都”といわれる日の夢を追い続けて参ります。

建て替え・買い換えのご相談もお受けします。

総務省が6月25日に、2020年国勢調査集計を発表しました。

※国勢調査=1920年10月1日に第一回が実施されてから21回目で、総務省が5年に一度、10月1日時点で「日本国内の外国籍を含むすべての人及び世帯」を対象として実施される。日本国の最も重要かつ基本的な調査で、唯一の全数調査…総務省統計局集計によると、人口は全国1,718市町村で減少しました。

地方の過疎化は益々深刻になる一方、東京都は55万人増えて1,400万人を超えました。

コロナショック下でなければ、一極集中化が更に鮮明になっていたかも知れません。

温暖化問題もあり、私たちは、“木の文化”日本の林業に注目しています。

日本木材総合情報センター2021年6月号木材情報の「国内住宅着工動向」によれば 2020年度新設住宅着工戸数は、81万2,164戸(前年比▲8.1%)と、リーマンショック直後の2009年度77万5,277戸以来の低水準となった。

貸家は、30万3,097戸(同7.9%)

木造住宅の着工動向では、貸家は4年連続減少の10万7,770戸(同▲12.2%)

国産原木市況では、5月上旬の森連共販平均価格は、m2当たりヒノキ柱用材が前月比1,800円高の18,700円、同中目材も2,800円高の2万100円となった。

各地の共販所では原木の激しい争奪戦が起きており、市を重ねる毎に価格は続伸し、高値での取引結果となった。需要者側の要望に対し、生産量は確実に増加しているが、それを上回る需要に山側の出材が追いつかない状況になっている。

住宅価格は米国では既に、前年同月比15%程上昇していますが、日本でも上昇が始まり、林業活性化への期待が高まってきたようです。

一方で、個人のお金が、国内投資や成長に回らないで「海外投資が増えている」との報道があります。

日銀の資金循環統計速報によれば、2021年3月末の家計の金融資産は、前年比7.1%増の1,946兆円(過去最高)、54%は現金・預金となっています。

企業もお金を手元に置く傾向が強いとのことです。

私たちは、「老後の安心のために都心部のアパート」をお勧めしていますが、今ご購入できる方は借り入れされない富裕層の方が主流になりました。

ローンを活用して取得される方が圧倒的に多かったのですが、都心部のアパートは「高嶺の花」になり、貧富二極化へ戻り始めたようです。

私たちが平成27年8月2日、このコラムで「新国立競技場に日本の木材を」と提案した時誰も耳を傾けてくれませんでしたが、いよいよ世界から注目される日を迎えます。

“木の文化日本”は、地方再生の切り札でもあります。

私たちは、これからも“木の都東京”の夢を見続けます。

昭和27年に宅地建物取引業法が施行されましたが、不動産を扱う人は「不動産ヤ」と言われ、昭和40年頃まで嫌われ者という印象でした。

46年の法改正で、免許基準の強化、取引主任者の登録制度、職務責任の明確化、監督強化、従事者証明書携帯義務等が整備され、同年、私も不動産業界のお世話になることになりました。

当時、不動産の売買は現金取引が一般的でしたが、求められる方が多かった印象です。

売り情報が殆んど得られませんでしたから、物件探しが最も重要な仕事でした。

オイルショック前あたりから銀行の住宅ローンが使われるようになりましたが、融資実行まで半年くらいかかりました。

50年代に入ると、銀行関連企業が不動産業に参入し「不動産神話」と言われるようになり、「頭金1割での持ち家」は、格差是正に貢献しました。

住宅ローンはその性質から一人一棟が原則ですが、収益不動産の場合は、金融機関の信用度が高く複数所有が可能です。

残念ながら、3年程前の不正融資問題に、その後の手抜き工事問題が重なり、投資不動産市場は現在金融機関の信用を無くしています。

一方で、不動産投資を考えられる方にとって、頭金3~5割にも抵抗があり取引が停滞しています。

中国の方は、頭金1/2と考えておられる方が多いため、今も積極的で、30代で数十億の資産を得られている方は珍しくないようです。

報道では、「外国からの投資は更に増える」ようです。

コロナショック収束後、国の財政が問題になるでしょうから、即効性があり、財政出動のない不動産の活性は近いと考えます。

以前「アパート仕様」と言われることがありましたが、業界では安普請(やすぶしん)という意味で使われていました。

アパートの施工不備が問題になっていますが、コロナ対応で在宅時間が長くなり、建物の性能を考える時間が増え、良い方向に向かっていくと思います。

認識されている方は少なかったようですが、ローンを利用するメリットの一つに、金融機関による専門知識のある方のチェックの重要性に気付かれた方も多いと思います。

銀行融資を受けない方が多くなっていますが、専門家のチェックが入らない現金取引は自己責任が大きくなります。

売主が宅建業者の場合、消費者は保護されますが、一般個人同士の取引ではチェックが甘くなることによりトラブルになることも注意点です。

新築物件の劣化対策の価値を知っておられる方も稀です。

前回このコラムで、国産木材に明るいニュースをお伝えしたばかりですが、今回も日本木材総合情報センターさんの5月号木材の値上がりのニュースをお伝えします。

外材不足に端を発した「ウッドショック」が木材・木造業界を震撼させている。アメリカや中国で木材需要が急増し、ヨーロッパでも木造ブームが続く中、国際的な木材貿易市場で日本の地位が著しく低下し、入荷量が激減、国産材による代替も追いつかない。木材不足が深刻化していることで、現場では、混乱が広がっている。

価格も急騰している。

外材の供給不足で国産材への期待が高まっている。

資源的には、多くの木が利用期を迎えていて潜在的な供給力は高まっているが、境界が不明瞭だったり、所有者が分らなかったりするため手をつけられない山もある。

重大災害も後を絶たないなど、林業従事者の待遇は依然として劣悪な状況にある。後継者も不足している。製材業界を底上げするための議論が必要になっている。

木材の品質や性質を見極める技術を高める必要がある。ストック機能のあり方を検証する必要がある。ウッドショックを契機に木が育てられてきた意味をユーザーにも共有してもらうための好機として課題の解決に取り組み、林業・国産材の実力を高めたい。と結ばれています。

私たちは、地方活性は林業から、「木の都東京」の夢を見続けます。

コロナショック一色となっていますが、「夢はなくさない」と頑張っておられる方々の疲れが心配です。

そんな中、病気と戦ってくださっている方々に、心よりお礼申し上げます。

明かりが見えてきた話はあります。

ヨーロッパでは新鮮といえないのですが、日本でも、仙台市宮城野区に完成した木造ビルが注目を集めています。

(一財)日本木材総合情報センター「木材情報」によると

地上7階最高高さ27.38mの木造として国内“最多階数”の建築物である。

2020年9月に構造見学会、2021年3月に完成見学会が開催され、建築関係者、林業関係者も多く、延べ2,100名の来場者があった。

CLT(Cross Laminated Timber)や構造用集成材を用いなかった点、接着剤を使わない方法で“束ね柱”(複合圧縮材)を採用したことが注目を集める理由の一つであろう。

ビルの1~3階は2時間耐火構造で、スギ製材品の150mm角を9本束ねた450mm角、4~7階は1時間耐火構造で、4~6階は150mm角を4本束ね300角、7階は150mm角のスギ製材品のみで構築している。